Ein historischer, architektonischer und theologischer Ausblick auf Wien von Rudolf Kaisler.

Mit den Worten „Wie das Christkind…“ fangen viele ausschmückende Erzählungen rund um die Geburt Jesu an, die in den Evangelien in den Kontext gewalttätiger imperialer (Augustus, Lk 2,1) und nicht minder brutaler lokaler Herrschaft (Herodes, Mt 2,1) gestellt ist. Doch diese Einbettung eröffnet in den theologisch verdichteten Perikopen rund um die „Erscheinung des Herrn“ (Epiphanie) lediglich die Bühne für eine biblisch typische, subversive Verschiebung hin zu den geographischen Rändern und gesellschaftlichen Randgestalten. Jesus wird in der fernen römischen Provinz Judäa im kleinen Ort Bethlehem unter ärmlichsten Umständen geboren, nicht im politischen Zentrum Rom oder innerhalb Israels im religiösen und theologischen Zentrum Jerusalem. Dieses weltpolitisch unbemerkte Ereignis wird zunächst den Hirten, die zur gesellschaftlichen Unterschicht gehören, sowie den ausländischen Sterndeutern offenbar, nicht etwa den „Großen Priestern und Schriftauslegern“[1] (Mt 2,4) Israels. Im Weihnachtsfest zeigt sich in vielerlei Hinsicht eine „Treue zur Distanz“[2].

Eine gar weite Distanz scheint auch zwischen den Worten „Christkind“ und „sozialistisch“ zu liegen. In welcher Art und Weise sie vielleicht doch etwas miteinander zu tun haben, soll dieser Text im Zwischenraum von Theologie und Architektur am Beispiel der Wiener Gemeindesiedlung „Lockerwiese“, genauer dem weihnachtlichen Sgraffito „Arbeitswelt“, um das herum diese Siedlung konzipiert ist, nachspüren. Dafür muss zunächst ein ausführlicher Blick auf den politischen und urbanen Kontext geworfen werden, der die Siedlung „Lockerwiese“ hat entstehen lassen: das „Rote Wien“.

Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen (Lk 1,52)

Am Rand von Wien im Bezirk „Hietzing“ gelegen, gehört die Siedlung „Lockerwiese“ nicht zu den bekannten Gemeindebauten des „Roten Wien“, jener kurzen politischen Phase von 1919-1934, in der die mit absoluter Mehrheit regierende sozialdemokratische Stadtregierung (Rekordwahlergebnis 1927 mit 60,3%) versuchte, in Wien die sozialistische Utopie nach der theoretischen Grundlegung des „Austromarxismus“[3] mit demokratischen Mitteln umzusetzen. Dabei war diese Realisierung von Anfang an erstaunlich moderat und wenig revolutionär ausgelegt, wenn sie auch durch einen großen Reformwillen auf allen Ebenen getragen war. Schon Leo Trotzki, der von 1907-1914 – im Übrigen fast zeitgleich mit Adolf Hitler – in Wien lebte und intellektuellen Austausch mit den Austromarxisten im Café Central pflegte, stellt in seinen Memoiren über seine sozialistischen Gesprächspartner nüchtern fest: „Diese Menschen waren keine Revolutionäre.“[4]. Damit beschrieb er treffend, dass Revolutionen in Österreich in der Regel gar nicht oder bis zur Unkenntlichkeit abgemildert stattfinden, worin sich mitunter auch eine aufschiebende und rettende Qualität zeigt, wie es zugespitzt ein berühmtes aber falsches Pseudo-Karl-Kraus-Zitat ausdrückt: „Wenn die Welt untergeht gehe ich nach Wien, dort passiert alles zehn Jahre später.“[5]

Aber nicht die Welt, sondern der k.u.k. Vielvölkerstaat der Donaumonarchie ging 1918 unter. Wien als dessen Residenzstadt war besonders davon betroffen. Die Ernährungslage zu Kriegsende war katastrophal, die zweite Welle der Spanischen Grippe forderte viele Todesopfer[6] und die Wiener*innen begannen ob des Mangels an Heizmaterial den Wienerwald abzuholzen. Am Stadtrand, auch in Hietzing, wurden durch Landbesetzungen wilde slumartige Siedlungen errichtet um die große Wohnungsnot zu lindern (es gab nach Kriegsende etwa 90 000 Obdachlose in der Stadt). Dies markierte gleichzeitig den Start der Siedlerbewegung, aus der als eine der letzten Realisierungen dann auch die Siedlung „Lockerwiese“ hervorging.

Doch all das führte nicht, wie an anderen Orten Europas, zu einem bolschewistischen Putsch oder einer Räterepublik. Die erste Republik gründete sich auf dem allgemeinen Wahlrecht für Männer und Frauen (das davor gültige, Ungleichheit einzementierende Kurienwahlrecht hält sich absurder Weise bis heute an den Universitäten) und einer neuen Verfassung. Dadurch erhielt das marginalisierte Proletariat in den Städten, das sich seit 1889 in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschösterreichs (SDAP, heute SPÖ[7]) organisiert hatte, das erste Mal systemrelevantes politisches Gewicht. Obwohl die SDAP mit Karl Renner den ersten Staatskanzler der Republik stellte, schied sie bereits Mitte 1920 aus der Bundesregierung aus und sollte erst 1945 auf Bundesebene wieder politische Macht erhalten. Zudem realisierte die neue Verfassung unter Federführung von Hans Kelsen nicht den von der SDAP gewünschten zentralistischen Staat, sondern eine stark föderalistische Staatsstruktur trotz der zwergenhaften Größe Restösterreichs.

Doch diese doppelte Niederlage zusammen mit der vom politischen Gegner, der Christlichsozialen Partei (heute ÖVP), forcierten Ablösung Wiens von Niederösterreich als eigenständiges Bundesland (legistische Trennung ab dem 1.1.1922) und dem damit einhergehenden Recht, autonom Landessteuern einzuheben, schuf paradoxer Weise erst die Grundlage für das „Rote Wien“. Auf Wien konzentrierte die SDAP fortan alle politischen Ziele und gestaltete schrittweise die Stadt, wo es ihr möglich war,[8] zum sozialistischen „Realexperiment“ um[9].

Die umfassenden Reformen in Bereichen der Hygiene, Bildung, Gesundheitsversorgung sowie Kultur und Freizeitgestaltung, fanden ihren deutlichsten Ausdruck in einem riesigen Wohnbauprogramm, der Errichtung von 64 000 Gemeindewohnungen in weniger als 10 Jahren[10], das 200 000 Menschen (etwa 10% der damaligen Bevölkerung Wiens) aus akuter Wohnungsnot befreite und leistbares Wohnen mit modernen Standards (fließendes Wasser, Belichtung und Belüftung aller Räume, Zentralheizung) ermöglichte. Bis heute sind diese Gemeindewohnungen auf 220 000 Wohnungen angewachsen. Fast jede/r vierte Wiener*in wohnt aktuell im „Gemeindebau“, dessen 1 800 Objekte sich – ähnlich wie Pfarren – als Netz über die ganze Stadt legen und in jedem Wiener Bezirk zu finden sind. Ermöglicht wurde das Bauprogramm des „Roten Wien“ durch eine zweckgebundene Wohnbausteuer, die stark progressiv die vermögenden Grundbesitzer belastete und ergänzenden „Luxussteuern“, die auch in die breite Masse wirkten (so wurden etwa Bier oder auch Kinokarten besteuert). Der Grundgedanke des sozialistischen Reformprogramms auf allen Ebenen war die Begünstigung der gesellschaftlichen Veränderung durch eine Veränderung der Stadtarchitektur und deren sozialer Infrastruktur.

Symbolisch wurden viele Gemeindebauten nach Vordenkern des Sozialismus (Karl Marx, Friedrich Engels, Ferdinand Lasalle) sowie verdienstvollen sozialistischen Politikern (Jakob Reumann und Carl Seitz, die Bürgermeister des „Roten Wien“) benannt und führen dieses „Patrozinium“ bis heute.[11] Auch die Gemeinde Wien wird als Erbauerin im Schriftzug genannt, anfangs auch noch die Wohnbausteuer als Finanzierungsgrundlage des gewaltigen Bauprogramms. Andere Gemeindebauten, etwas die Siedlung „Lockerwiese“, erhielten ihre Namen durch Bezeichnungen von Grundstücken, Bauten, Plätzen oder Straßen, die ihnen historisch vorausgingen, wodurch sie sich an den Ort, den sie gleichzeitig transformierten, diachron „anpassten“. Ein ähnliches Prinzip findet man im christlichen Kirchenbau, der die antike urbane Substanz transformierte, etwa bei der bekannten Wiener Kirche Maria am Gestade, die auf der Begrenzungsmauer des römischen Castrums Vindobona errichtet wurde und sich direkt neben einem wilden Arm der Donau befand, weshalb ihr Langhaus dessen Verlauf entsprechend im Vergleich zum Chor geknickt ist. Auch viele Gemeindebauten hatten mit anspruchsvoller Topografie zu kämpfen und fanden dafür kreative Lösungen.

Die Gemeindebauten waren architektonisch allerdings weit von der Avantgarde – etwa dem „Bauhaus“ in Deutschland – entfernt. Führende Architekten national wie international kritisierten deren uneinheitlichen architektonischen Eklektizismus, der alles zitierte, nur nicht die avantgardistische Moderne, sowie die technisch veraltete Bauweise. Gebaut wurde in Ziegelbauweise wie in der Gründerzeit, die aber viele Arbeitsplätze schuf und eine bewusste Entscheidung der sozialistischen Stadtführung war, denn das Ziel war die Vollbeschäftigung. Statt moderner Flachdächer wurden klassische Satteldächer realisiert, ornamentaler Schmuck und bunte Farbgebung statt glatter weißer Fassade prägten das Erscheinungsbild der Gemeindebauten des „Roten Wien“. Revolutionär war also nicht ihr letztlich konservatives Erscheinungsbild, sondern das Menschenbild, das den Bauten zugrunde lag und das kommunale Credo, allen Bewohner*innen der Stadt menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen.

Dabei schufen die Gemeindebauten einen neuen Typ von Stadtraum, in dem die klassische bürgerliche Trennung von öffentlich (Straße) und privat (Haus/Wohnhof) aufgehoben wurde.[12] Dafür sorgte nicht nur eine Einpassung der Gemeindebauten in den bereits existierenden Stadtraum (ein gutes Beispiel dafür ist der „Rabenhof“ im 3. Bezirk), sondern auch die zahlreichen öffentlichen Gemeindegebäude rund um große freie Plätze in den Gemeindebauten (Bibliotheken, Theater, Kinos, Kindergärten, Wäschereien, Konsummärkte, Sportstätten usw.). Diese schufen gleichzeitig einen öffentlichen sozialen Raum, in dem sich der „neue Mensch“ des Sozialismus entwickeln können sollte.[13] Die durchschnittliche Quadratmeteranzahl einer Gemeindewohnung in der Bauperiode des „Roten Wien“ betrug nur 49 Quadratmeter[14] (bei der Idealannahme der vierköpfigen sozialistischen Familie), doch in der theoretischen Planung des Wohnens waren immer die öffentlichen Flächen und Einrichtungen der Gemeindebauten, die den individuellen Wohnraum kollektiv erweiterten, mitbedacht.

Durch das Konzept des „Superblocks“ wurde der neue Lebensraum der Gemeindebauten zum urbanen Raum. Im „Superblock“ wurden eine Vielzahl von mehrgeschoßigen Baukörpern, die mehrere Blocks und Straßen überspannen konnten, zu einer großen Einheit zusammengeschlossen. Doch trotz ihrer Massivität bildeten die „Superblocks“, die das sozialistische Kollektiv beherbergen sollten, keine undurchdringlichen Festungen, keine kasernenartigen „Arbeiterburgen“ mit militärischem Endzweck wie ihnen von Seite des politischen Gegners vorgeworfen wurde. Gerade der kurze österreichische Bürgerkrieg im Februar 1934, in dessen Folge das „Rote Wien“ unterging, offenbarte die militärische Ungeeignetheit der Gemeindebauten. Zwar verschanzten sich in den „Superblocks“ sozialistische Aufständische („Schutzbündler“[15]), doch der Widerstand konnte in nur wenigen Tagen vollständig gebrochen werden. Die „Superblocks“ sind durch ihr Ineinandergreifen von privatem und öffentlichem Raum letztlich poröse Strukturen, die in dieser Durchlässigkeit den Stadtraum strukturieren und gleichzeitig von ihm strukturiert werden. Die monumentalen Torbögen des Karl-Marx-Hofs im Zentrum der gigantischen 1,2 km langen „Superblock“ Einheit etwa werden nur verständlich, wenn man berücksichtigt, dass unmittelbar dahinter der Bahnhof Heiligenstadt liegt, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt der Nordbahn mit der Vorortlinie des Stadtbahnnetzwerkes. Der bereits seit Errichtung des Otto Wagner Stationsgebäudes bestehende zentrale Vorplatz des Bahnhofes wurde durch den Bau des Karl-Marx-Hofs bewahrt und gleichzeitig in dessen Vorplatz transformiert, sodass er nun gleichzeitig beides ist – „unvermischt und ungetrennt“ könnte man theologisch hinzufügen.[16]

Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt (Offb 21,22)

Das vollkommene Fehlen von Sakralbauten in den Gemeindebauten des „Roten Wien“, die so viele verschiedene Typen öffentlicher Bauten beherbergen (Bildungs-, Hygiene-, Freizeit- und Gemeinschaftseinrichtungen) ist ein bedenkenswertes Faktum. In keinem einzigen der etwa 400 errichteten Gemeindebauten zwischen 1919-1934 findet sich eine Kirche. Heute gibt es zwar Sakralbauten in oder bei sehr großen Gemeindebauten des „Roten Wien“, dem „Sandleitenhof“ (ca. 1500 Wohnungen) und dem namenlos gebliebenen Gemeindebau beim Friedrich-Engels-Platz (ca. 1000 Wohnungen). Aber diese wurden erst im Ständestaat ab 1934 als Zeichen einer ideologischen Wende dem „gottlosen“ sozialistischen Proletariat, das an die (katholische) Kirche herangeführt werden sollte, mit wenig Erfolg vor die Nase gesetzt.[17]

Denn große Teile der durch die Industrialisierung entstandenen urbanen Arbeiterschaft gingen der Kirche schon im 19. Jahrhundert verloren. Während der erste Band von Marx‘ Das Kapital bereits 1867 dessen Verelendung in den Großstädten und die entmenschlichenden Mechanismen des weitgehend ungeregelten Kapitalismus beschrieb, erschien die erste kirchliche Sozialenzyklika erst eine Generation später, Rerum Novarum (1891) von Papst Leo XIII. Dessen erster Teil (RN 3-12) widmete sich nicht der Verurteilung der ungerechten Zustände, sondern der Widerlegung des Sozialismus, der konkurrierenden atheistischen Ideologie.[18]

Zusätzlich entfremdete im k.u.k. Österreich seit jeher die „Allianz von Thron und Altar“, also die Verbindung von Kirche und Herrschaft, die Arbeiterschaft von der Kirche, die darin als Bündnispartner des „Ancien Régime“ erschien und kein Interesse an demokratischen Reformen und damit einhergehenden Änderungen des Staatsgefüges hatte. In der aufgeladenen politischen Situation der Ersten Republik kam noch hinzu, dass in der unversöhnlichen Oppositionsstellung von Sozialdemokraten und Christlichsozialen die Kirche klar der Seite des politischen Gegners zugeordnet werden konnte. Der Priester und an der Universität Wien habilitierte Moraltheologe Ignaz Seipl bekleidete von 1922-24 sowie 1926-29 sogar das Amt des christlichsozialen Bundeskanzlers und avancierte insbesondere nach den Ereignissen rund um den Brand des Justizpalastes 1927 zur Feindfigur der Sozialdemokraten.

Ideologisch wie realpolitisch gab es also kaum gute Voraussetzungen für die Integration sakraler Bauten in das sozialistische Wohnbauprogramm des „Roten Wien“.[19] „Sozialdemokratische Wohlfahrt statt christlicher Wohltätigkeit“ [20], lautet auch noch im Jahr 2019 eine Überschrift im informativen Büchlein der Statistikabteilung der Stadt Wien zum 100-Jahr-Jubiläum des „Roten Wien“. Darin drückt sich klar der Gedanken einer Ablösung des Christentums und seines sozialen Wirkens durch den Sozialismus des „Roten Wien“ aus. Der sich darin artikulierende Vorwurf lautet wohl: das Christentum habe zwar versucht, die Not der Arbeiterschaft zu lindern (die zahlreichen caritativen kirchlichen Einrichtungen des 19. Jahrhunderts bezeugen das eindrücklich), aber die christliche Wohltätigkeit habe dabei das zugrundeliegende Unrechtssystem nicht überwunden, sondern letztlich stabilisiert, während der Sozialismus das Ziel eines realen Systemwandels und einer Auflösung der Klassen verfolgt habe. Unabhängig davon, wie und von welchem ideologischen Standpunkt aus man diesen Vorwurf beurteilt, stellt sich die Frage, ob das Modell der Ablösung die einzige Möglichkeit ist, das Verhältnis von Christentum und Sozialismus im Kontext des „Roten Wien“ zu denken.

Mit dem weihnachtlichen Blick auf die Gemeindesiedlung „Lockerwiese“ im Wiener Bezirk „Hietzing“ soll versucht werden, ein anderes Verhältnis anzudenken: die Möglichkeit eines Neuanfangs unter Einbeziehung und Anerkennung dessen, was diesem vorausging.

Dafür bedarf es einer geographischen Verschiebung weg vom ideologischen Kampf im Zentrum der Stadt, hin zum Stadtrand, an dem es zunächst einmal um gesundheitliche Fürsorge und neuen Wohnraum ging.

In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld (Lk 2,8)

Hietzing, das „Westend“ von Wien (es stößt im Westen direkt an den Wienerwaldgürtel), wird seit dem 18. Jahrhundert architektonisch von der monumentalen absolutistischen Schlossanlage Schönbrunn und seiner riesigen barocken Parkanlage dominiert, die es im Osten vom Rest Wiens abgrenzt. Ursprünglich bestand der heutige Bezirk Hietzing (Eingemeindung 1890) aus sechs einfachen Dörfern, die Forst- und Landwirtschaft betrieben. Durch die imperiale Erwählung – in den letzten Jahren der Monarchie war Schönbrunn ganzjährig Residenzsitz – folgte ein Tross an Hofbeamten, Adeligen, Industriellen und Großbürgern, die sich in der Nähe der Schlossanlage prächtige Villen bauen ließen und bis heute den Ruf Hietzings als „Nobelbezirk“ festigten.

In der „Welt hinter Schönbrunn“[21] stehen auch Schlüsselbauten der klassischen Moderne[22]. Die Häuser Steiner (1910), Scheu (1912/13) und Rufer (1922) von Adolf Loos (in Zusammenarbeit mit Heinrich Kulka) sind zu klassischen Lehrbeispielen für Architekturstudierende weltweit geworden. Das Haus Beer (1929/30) von Josef Frank (in Zusammenarbeit mit Oskar Wlach) wäre in jeder anderen Stadt vermutlich längst ein öffentlich zugängliches Museum[23]. Das von Frank initiierte Projekt der Werkbundsiedlung (1932) realisierte mit einigen arrivierten und vor allem jungen Vertretern der österreichischen architektonischen Avantgarde[24] eine Mustersiedlung von 70 Einfamilienhäusern unter der Prämisse von maximalem Wohnkomfort auf engstem Raum unter starker finanzieller Einschränkung.

Weniger bekannt ist, dass Hietzing eine hohe Dichte an Gesundheitseinrichtungen wie dem Versorgungsheim Lainz und sozialem Wohnbau wie der Siedlung „Lockerwiese“ hat, die nun in den Fokus rücken sollen.

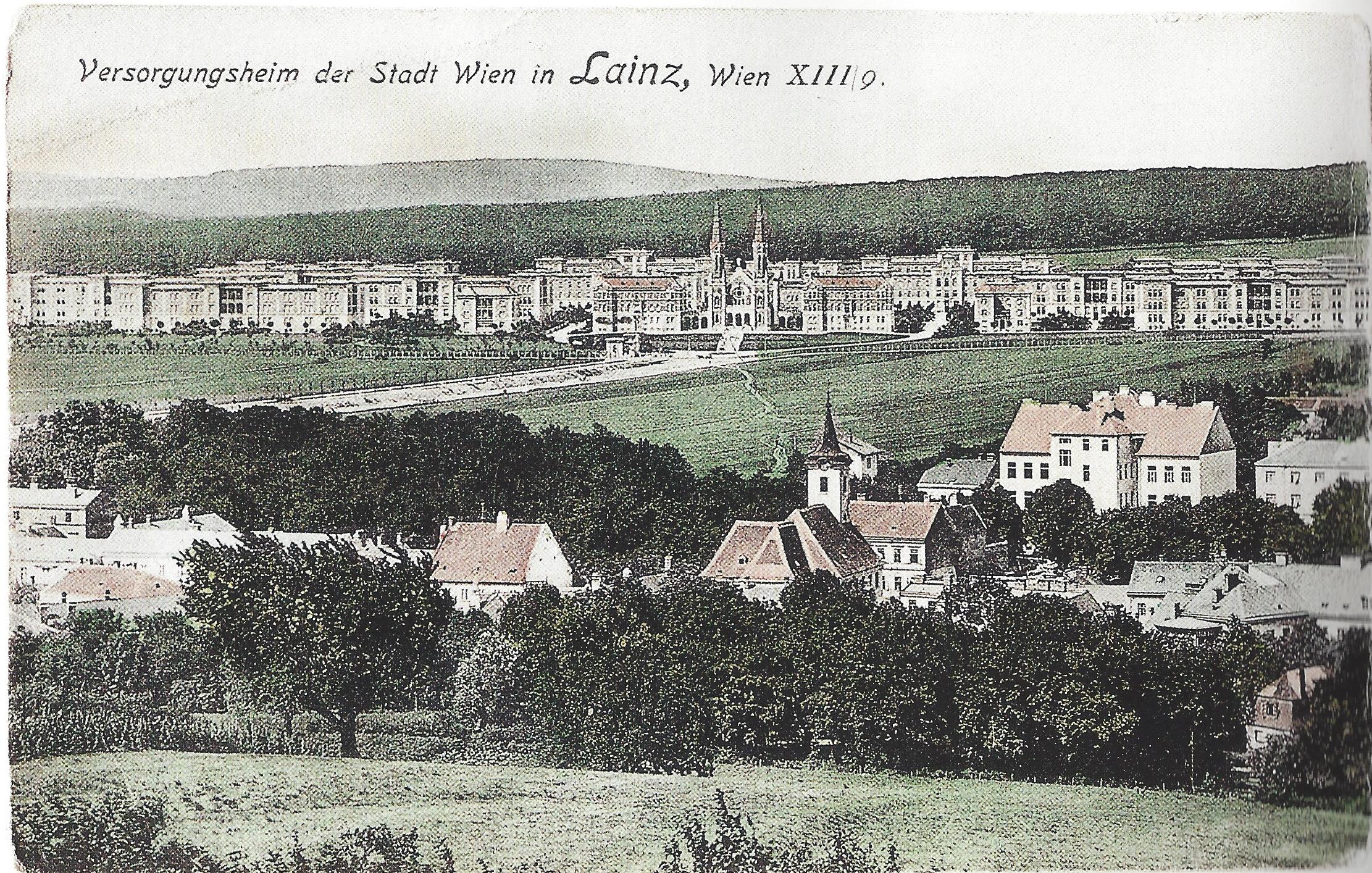

„Lockerwiese“ war ursprünglich der Name für ein brach liegendes Feld mit lockerer Erde im landwirtschaftlichen Hinterland des Dorfes Lainz, das hauptsächlich als Weideland diente. Auf einer Postkarte aus dem Jahr 1910 (Abb. 2), die vom Küniglberg aufgenommen wurde, kann man es gut zwischen dem Bezirksteil Lainz und dem kommunalen „Versorgungsheim Lainz“, das von dem ehemaligen Dorf den Namen erhalten hat, sehen.

Das „Versorgungsheim Lainz“ (ab 1994 bis zur Schließung 2015 „Geriatriezentrum am Wienerwald[26]) wurde 1902-1904 als frühes Beispiel einer sozialen Einrichtung der Gemeinde Wien[27] am Hang des Wienerwaldes für 2200 Patient*innen errichtet. Es bildet mit dem in Verbund stehenden Krankenhaus Lainz (fertiggestellt 1913, heute: Klinik Hietzing) eines der größten Gesundheitsareale der Stadt Wien. Das Versorgungsheim war in Wien jahrzehntelang als „die“ Geriatrie schlechthin bekannt wie auch ein Zitat aus dem bekannten Stück „Der Herr Karl“ zeigt: „Wann i ma nimmer mein‘ Haushalt führen will, geh i nach Lainz … i kann ruhig in die Zukunft blicken […]“[28].

Wie auch in der gleichzeitig entstandenen riesigen Gesundheitseinrichtung „Landessanatorium am Steinhof“ (Fertigstellung 1907) ist im Versorgungsheim Lainz eine katholische Kirche (Patrozinium hl. Karl Borromäus) erbaut worden, die prominent in die zentrale Achse des Komplexes gemeinsam mit den wichtigsten allgemeinen Bauten (Direktion, Küchengebäude, Festsaal) gesetzt wurde. Im „Versorgungsheim Lainz“ befindet sich die Kirche in der ersten Reihe (im Landessanatorium Steinhof am höchsten Punkt als Abschluss der Anstaltsterrassen) und zieht als weitaus höchstes Gebäude sofort den Blick auf sich (siehe Abb. 3 und 4).

Die Kirche ist im neoromanischen Stil mit Sichtziegelmauerwerk errichtet. Die Anstaltskirche im Besitz der Stadt Wien konnte durch Spenden reich ausgestattet werden. Sie sollte die Wohltätigkeit des Herrscherhauses und die Fürsorge der Gemeinde Wien repräsentieren, die unter Karl Lueger[30] eine erste konsequente Kommunalisierung von öffentlicher Infrastruktur einleitete.

Im rechten Altarbild der Kirche ist die Gemeinde Wien personifiziert als Frau dargestellt, aus deren Hand ein alter Arbeiter ein Stück Brot erhält. Davor kniet Bürgermeister Karl Lueger und hebt den Blick zur Gottesmutter mit dem Jesuskind im zentralen Bild des Triptychons.

Am dreigliedrigen Portal findet sich in der Mitte ein Glasmosaik einer Tiroler Glasmalerei mit der Darstellung der Heiligen Familie und darüber eine Portraitbüste von Bürgermeister Lueger (siehe Abb. 5). Wie im Altarbild sind sakrale und kommunale Ästhetik in engste Nähe gerückt.

Das Mosaik stellt das Christuskind mit Kreuznimbus stehend auf einem Felsen dar, Maria und Josef sitzen auf diesem und reichen dem Kind die Hand. Ein mit Sternen bestückter Goldhintergrund entrückt das Bild einer konkreten Verortung hin zu einer zeitlosen Szenerie.

Dieses Portal der Kirche ist nun, wie die Strukturanalyse von Gerhard Weissenbacher[31] (siehe Abb. 6) zeigt, der zentrale architektonische Bezugspunkt der ganzen Siedlungsanlage „Lockerwiese“. Die von 1928-1932 erbaute und 1938/39 erweiterte Siedlung soll nun in den Kontext gesetzt und näher beschrieben werden, um diese interessante Verbindung näher zu beleuchten.

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit (GL 218)

Die Siedlung „Lockerwiese“[34] ist mit 774 Wohneinheiten, über 600 wurden als Reihenhäuser mit Garten ausgeführt, die zweitgrößte Gartensiedlung Wiens. Ihr Architekt, Karl Schartelmüller, hat selbst in Hietzing in der nicht weit entfernten sozialistischen „Künstlersiedlung“ (erbaut 1922-1925) gewohnt, die dem Gedanken der „Künstlerkolonie“[35] folgend, Architekten, Malern und Bildhauern Wohnraum bot. Diese waren nicht wohlhabend und bewohnten aus heutiger Sicht bescheidene Reihenhäuser mit integriertem Atelier, deren Grundfläche den Häusern der „Lockerwiese“ ähnelt.

Georg Samwald, der direkte Nachbar von Karl Schartelmüller in der „Künstlersiedlung“[36] schuf 1929 das „weihnachtliche“ Sgraffito mit dem Titel „Arbeitswelt“ am Hauptplatz der Siedlung „Lockerwiese“, welches er 1949 in seiner heutigen Gestalt noch einmal ausführte (siehe Abb. 8).

Ein anderer Nachbar, der Architekt Viktor Reiter, verwirklichte in der Zeit des „Roten Wien“ in Hietzing zwei interessante Gemeindebauten den „Wanda-Lanzer Hof“ (1928/29) und den „Eduard-Popp-Hof“ (1932). Der „Wanda-Lanzer-Hof“[38] weist wie die Siedlung „Lockerwiese“ eine direkte Sichtachse zu einem Sakralbau in einem Spitalsgelände auf, der gegenüberliegenden Kirche am Gelände des Orthopädischen Spitals. Allerdings ist diese Achse direkt auf die Mitte des Gemeindebaus zentriert, der sich an der Straßenfront davon hart abgrenzt und die dahinter liegende Siedlung „Hermeswiese“ zu beschützen scheint. Anders ist es in der Siedlung „Lockerwiese“, die viele unterschiedliche Bezugsachsen zum Sakralbau erschließt. Die zentrale offene Sichtachse über die Camillianergasse wird dabei bewusst leicht versetzt, wodurch die Verbindung vom Hauptplatz der Siedlung zur „Versorgungsheimkirche“ nicht im harten rechten Winkel steht (siehe Abb. 9).

Dabei muss bedacht werden, dass die gesamte Siedlung „Lockerwiese“ direkte Sichtachsen und Symmetrien vermeidet, zugunsten von gekrümmten Straßen, überschaubaren Plätzen und gestuften Häuserfronten, die einander den Vortritt zu geben scheinen. Daraus ergibt sich eine neue dynamische Beziehung, eine versetze und gekrümmte Achse, die beiden Baukörpern (Siedlung und Versorgungsheim) ihre Eigenständigkeit und formale Freiheit belässt, worin sich wohl auch ein neues Verhältnis zur Kirche (dem Gebäude sowie der Institution) ausdrückt. Die Kirche ist nicht mehr der Fluchtpunkt, von dem man die Zentralperspektive auf die Gesellschaft einnehmen könnte bzw. auf den diese zwangsläufig zuläuft. Gleichzeitig ist sie als Baustruktur, die der Siedlung vorausging, im Beziehungsgeflecht zur Umwelt der „Lockerwiese“ stark berücksichtigt.

Die Siedlung „Lockerwiese“ gehört zum bereits fortgeschrittenen Stadium des Siedlungsbaus der Gemeinde Wien, der am Ende der 1920er Jahre nur mehr eine marginalisierte Randerscheinung des gewaltigen Bauprogramms des „Roten Wien“ darstellte, das 1926 mit über 9000 errichteten Wohnungen seinen Höhepunkt erreichte.[39] Siedlungen in Niedrigbauweise (zumeist nur ein Stockwerk, oftmals wie die Siedlung „Lockerwiese“ am Stadtrand gelegen), hatten das Bauprogramm anfänglich dominiert, wurden aber bis Mitte der 1920er Jahre zunehmend durch das Konzept der mehrgeschoßigen „Superblocks“ in dicht verbautem Gebiet ersetzt. Dafür gab es ökonomische wie ideologische Gründe.

Einerseits konnten in der Superblockstruktur durch die vertikale Verdichtung auf weniger Platz mehr Wohnungen errichtet werden. Die für Siedlungsanlagen benötigten großen unverbauten Grundstücke waren schwer verfügbar, weil das „Rote Wien“ ohne politischen Einfluss auf die Bundesgesetzgebung nicht ins Umland wachsen konnte. Andererseits gab es einen ideologischen Vorbehalt gegen den Siedlungsbau, der verdächtigt wurde, zu bürgerlich zu sein. Man fürchtete die Vereinzelung der Arbeiterfamilie, ein bürgerliches Biedermeier im sozialistischen Kleinformat. Dabei wurden auch in den Siedlungen eine Vielzahl von Gemeinschaftseinrichtungen eingeplant, in der Siedlung „Lockerwiese“ etwa ein Versammlungssaal, eine Bibliothek, mehrere Geschäfte, ein Kinderspielplatz, ein großer Sportplatz, ein Kino/Tanzsaal und ein Gasthaus.

Im „Superblock“ mit seinem Verschmelzen von privatem und öffentlichem Raum hingegen, hoffte man die Arbeiterschaft als sozialistisches Kollektiv besser politisch beheimaten und stabilisieren zu können. Letztlich schaffte das aufgrund der gesellschaftlichen Wandlung hin zum konsumorientierten Individualismus weder die eine noch die andere Struktur. Die meisten Gemeinschaftseinrichtungen des „Roten Wien“ sind heute aus den Gemeindebauten verschwunden.

Die Siedlungsbewegung entstand in Wien wie oben beschrieben aus unmittelbarer Ernährungs- und Wohnungsnot[40] in zunächst ungeregelter Form. Das als Reaktion darauf geschaffene Siedungsamt der Stadt Wien versuchte diese strukturell einzufangen, beauftragte führende Architekten mit der Siedlungsplanung (etwa Adolf Loos, der das Siedlungsamt von 1921-24 leitete) und professionalisierte die Bautätigkeit. Bei der Siedlung „Lockerwiese“ mussten die Siedler nicht mehr wie bei den frühen Siedlungen einen Eigenanteil von gut 2000 Arbeitsstunden am Siedlungsbau leisten, sondern die Stadt Wien beauftragte die heute noch existierende GESIBA[41] und die Siedler zogen als Mieter in fertige Häuser ein. Die Nutzgärten der Siedler transformierten sich mit der Zeit zu Erholungs- und Ziergärten. In der Siedlung „Lockerwiese“ kann man das daran erkennen, dass die Küche in den Grundrissen der ersten Bauphasen ab 1928 noch an der Gartenseite des Hauses platziert war, während sie 10 Jahre später an die Straßenseite wanderte, weil die Verbindung zum Garten offensichtlich nicht mehr notwendig war.

Die „Superblock“ Bauweise brachte die bis heute ikonischen Bauten des „Roten Wien hervor, in denen sich der Wiener Sozialismus sein eigenes Bewusstsein gab und die utopische Hoffnung einer neuen Gesellschaft einen ästhetischen Ausdruck fand. Mit dem „Reumannhof“ und dem „Karl-Seitz -Hof“ etwa schuf man repräsentative Arbeiter*innenpaläste und der bereits erwähnte Karl-Marx-Hof wurde zur Ikone des „Roten Wien“ schlechthin. Karl Ehn, dessen Architekt, hingegen konnte die Ideologie je nach politischem Wind wechseln und bekleidetet in fünf unterschiedlichen politischen Systemen (Christlichsoziales Wien der k.u.k. Monarchie, „Rotes Wien“, Ständestaat, Nationalsozialismus, Zweite Republik) über 40 Jahre eine einflussreiche Position im Wiener Stadtbauamt.[42] Darin verkörpert er eine typisch österreichische Haltung zu politischer Herrschaft, die in Blick auf die „Zwischenkriegszeit“ unübertroffen im Stück „Der Herr Karl“ beschrieben wird:

„Bis Vieradreißg war i Sozialist. Das war aa ka Beruf. Hat ma aa net davon leben können […] Später bin i demonstrieren gangen für die Schwarzen … für die Heimwehr … net? Hab i fünf Schilling kriagt … Dann bin i ummi zum … zu de Nazi … da hab i aa fünf Schilling kriagt … naja, Österreich war immer unpolitisch … i man, mir san ja kane politischen Menschen … a bissel a Geld is z’ammkummen, net?“[43]

Die allermeisten Siedlungen des „Roten Wien“ stehen heute wenig im Fokus der Diskussion um dessen architektonisches Erbe, obwohl sie, wie auch die Siedlung „Lockerwiese“, architektonisch interessant sind. Die Siedlung „Lockerweise“ zeichnet sich dabei durch eine große Offenheit im Bereich der Zugänge aus. Anders als in der von Karl Ehn geplanten nicht weit entfernten Hietzinger Siedlung „Hermeswiese“ (1923), deren Hauptstraße von einem überbrückten Tor mit Uhr klar von der Umgebung abgetrennt wird, ist die Toreinfahrt zur Hauptstraße der Siedlung „Lockerwiese“ „zu weit und zu offen“[44]. (siehe Abb. 10).

Es wirkt als wäre ein geschlossenes Tor (siehe die Halbbögen unterhalb der Türme) bewusst auseinandergerissen worden und erinnert an das adventliche Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ (GL 218), dem „Last Christmas“ des katholischen Gesangsbuchs „Gotteslob“. Der gemeinschaftliche Wohnraum der Siedlung am Stadtrand steht wie das „Versorgungsheim“ gegenüber und wohl auch der Stall von Bethlehem allen offen.

In einer Luftaufnahme aus dem Jahr 1932 (siehe Abb. 11), die den bereits fertigen ältesten Teil der Siedlung Lockerwiese zeigt (der Baubeginn lag in der Camillianergasse, der Verbindung zum Versorgungsheim Lainz) sieht man rechts unten die Weite des Einfahrtstores im Vergleich zu den Proportionen der Siedlung sehr deutlich.

Die gekrümmte Hauptachse der Siedlung nimmt diese Weite auf und führt den Besucher entlang eines frei gelassenen Grünstreifens, der eigentlich noch einen Wohnblock beherbergen könnte, zum Hauptplatz der Siedlung. Dieser ist U-förmig von schützenden – aber für die Gassen der Siedlung durchlässigen – Wohnblöcken umgeben, wobei ein Baukörper der U-förmigen Struktur zum „Turm“ erhoben ist.

Bereits an der Struktur des Tores der Siedlung, das an mittelalterliche Stadtmauern anspielt, sowie des Hauptplatzes erkennt man ein architektonisches Prinzip, das für die ganze Siedung gilt: den Versuch einer Vermittlung bzw. einer Versöhnung der beiden im „Roten Wien“ um architektonische Vorherrschaft kämpfenden Bautypen: Siedlung und „Superblock“. Die Superblockweise wird dabei am Hauptplatz und an den zentralen Eingängen der Siedlung „Lockerwiese“ im Osten und Süden jeweils angedeutet. An den Nebeneingängen hingegen beginnt die Siedlung scheinbar unbemerkt mit Reihenhauszeilen ohne wirkliche Abgrenzung zum bebauten Umland. Die Übergänge der hohen zu den niedrigen Baukörpern geschieht fließend. Nicht zufällig befindet sich Georg Samwalds Sgraffito, welches am Hauptplatz den sozialistischen Geist der Siedlung ästhetisch verdichtet, an einem Verbindungstrakt, der den U-förmigen Wohnblock des Platzes mit den Reihenhäusern vermittelt. Bemerkenswert ist, dass das Sgraffito selbst von Fenstern der Wohnungen des Baukörpers durchbrochen wird. Es befindet sich dadurch sozusagen mitten im Leben (vgl. oben die aus dem Fenster blickenden Frauen auf Abb. 8), ohne eigens abgegrenzte „künstlerische“ Fläche (siehe Abb. 12), das Kind im Zentrum ist auf Höhe der Reihenhäuser gesetzt.

Im Sgraffito (Abb. 13 zeigt die Ausführung von 1949, Abb. 8 [siehe oben] diejenige von 1929) wird das Motiv der „Heiligen Familie“ vom Kirchenportal (siehe oben Abb. 5) aufgenommen, vermittelt und transformiert.

Das Christuskind wird zum Zentrum einer sozialistischen Szenerie, die interessanterweise wie das Altarbild der Versorgungsheimkirche als Triptychon ausgeführt ist. Im dominierenden Mittelteil ist der Goldhintergrund einem roten Hintergrund gewichen, der tragende Felsen verwandelt sich in die Blüte einer großen Pflanze, die wie eine Krippe wirkt, das neugeborene Kind fürsorglich birgt und es gleichzeitig in einen Art Nimbus hüllt. Maria und Josef sind ein Arbeiterpaar geworden, die nun einander die Hand reichen und über das Kind einen Schutzraum spannen. In der Krone des Lindenbaums (typologisch als „Lebensbaum“ deutbar), der links und rechts von den Figuren emporwächst und ein weiteres schützendes Dach spannt, sind Tiere (Vögel und Eichhörnchen) zu sehen. In der ursprünglichen Darstellung von 1929 liegt in direkter Linie über dem Kind ein Vogelnest, das die „Krippe“ zu spiegeln scheint, in der Ausführung von 1949 ist es leicht versetzt. Es weckt Assoziationen zum biblischen Gleichnis vom Senfkorn, einem der bekanntesten biblischen Bilder für das Reich Gottes: „Ist es [Anm.: das Senfkorn] aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können“.[46]

Die „Seitenflügel“ des Sgraffito sind thematisch der Landwirtschaft (links) und dem Handwerk (rechts) gewidmet. Das gemeinsame Motiv ist das Wachsen und die Frucht der menschlichen Arbeit. In der Ausführung von 1929 sind mit Sichel (links) und Hammer (rechts) die klassischen Symbole des Sowjetkommunismus aufgenommen, in der Version von 1949 fehlen diese, wohl auch aufgrund der politischen Westorientierung Österreichs nach Kriegsende (trotz formaler Neutralität) und den Erfahrungen der Zivilbevölkerung mit der russischen Besatzung.[47] In der gegenwärtigen Form zeigen die „Seitenflügel“ einen jungen Mann, der einen Baum pflanzt und darüber eine Frau, die dessen Früchte erntet (links), sowie einen Architekten bei der Zeichnung eines Plans und darüber einen Arbeiter, der mit Ziegeln ein Haus errichtet. Der Inhalt ist gleichgeblieben, die Form hat sich gewandelt.

Was also „erscheint“ in dem Sgraffito? Welche „Epiphanie“ wird der Siedlung zuteil? Worin hat sie ihren Kern? Die Wachstumsmotive zielen letztlich alle auf den Bereich der Fürsorge, der sich ausgehend vom nackten Kind im Zentrum über die schützenden Eltern zur Fürsorge um die Ernährung und den Wohnraum der Menschen an den Seiten spannt. Das Fürsorgemotiv ist auch für den architektonischen und ästhetischen Bezug zum „Versorgungsheim“ und seiner Kirche zentral, die ein Zeichen der kommunalen Fürsorge für die Wiener Bevölkerung sind und darin einen Grundauftrag des Christentums fortführt. Auch die Kirche ist ein Bau der Gemeinde Wien, wobei interessanterweise schon der Begriff „Gemeinde“ auf den Kirchenbegriff verweist – Martin Luther hat in seiner Bibelübersetzung, die die deutsche Sprachentwicklung stark beeinflusste, das griechische Wort für „Kirche“, ekklēsía, mit „Gemeinde“ übersetzt.[48] Heute teilen sich religiöse wie säkulare Institutionen gleichermaßen diesen Begriff. Wo das Prinzip der Fürsorge leitend ist, kann ein neuer Lebensraum entstehen, kann das Leben wachsen, wie das sozialistische Kind im Sgraffito und das Christuskind am Portal der Kirche, die in ihrer Kindlichkeit für Zukunft schlechthin stehen und auch kollektive Deutungen erfahren können – das sozialistische Kind als Symbol der wachsenden Gemeinde des Proletariats und das Christuskind in der Krippe als Zeichen der Zuwendung Gottes zu allen Menschen, insbesondere der Geringsten, „um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes“ (Lk 1,78)

Er entäußerte sich und wurde den Menschen gleich (Phil 2,7)

Was alle betrifft, muss klein beginnen, man baut ein Haus und dann noch eines, es entstehen Zeilen und Wege, Gassen und Plätze. Die Siedlung „Lockerwiese“ hat im Vergleich zu den ikonischen „Superblocks“ des „Roten Wien“[49] nichts Monumentales an sich. Die Eingangstore sind weit oder fehlen überhaupt, der Hauptplatz steht allen offen und nimmt Beziehung mit seiner architektonischen Umwelt auf, sein Turm ist mehr angedeutet als ausgeführt. Überall dominiert das menschliche Maß, nicht der architektonische Effekt oder die herausragende Technik, um diesen zu erzielen. Das eigentlich leitende Prinzip der Siedlung ist dieses menschliche Maß. Karl Schartelmüller, ihr Architekt, war – wie auch andere Architekten des „Roten Wien“ – beeinflusst von dem Wiener Architekturtheoretiker Camillo Sitte, dessen Buch Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen (1889) eine frühe Kritik am Städtebau nach dem modernen Rasterprinzip und technisch-maschineller Rationalität formuliert.[50] Am Studium alter Stadtstrukturen in Europa zeigt Camillo Sitte auf, dass die schönsten Plätze gerade nicht geometrische Perfektion oder vollkommene Symmetrien aufweisen. Sie erhalten ihre ästhetische Wirkung durch versetzte Blickachsen, verborgene Verkehrswege und durch das antike Prinzip der frei gelassenen Mitte des Forums, die auch später von christlichen Sakralbauten in der Regel nicht besetzt worden ist[51], zudem durch die Positionierung von Kunstwerken im öffentlichen Raum am Rand des Forums.

Die krummen Wege der Siedlung „Lockerwiese“, die jeweils den einsehbaren Raum verkleinern und somit menschlicher machen, der Einbau von kleinen Plätzen in den Sackgassen und Nebengassen der Siedlung[52], die Gestaltung des Hauptplatzes, der schützend und offen zugleich ist, das „weihnachtliche“ Sgraffito, das in das ästhetische Zentrum der Siedlung das Fürsorgeprinzip stellt, alles das ist wohl von Camillo Sittes Reflexion auf urbanen Lebensraum beeinflusst.

Blickt man von der Versorgungsheimkirche über die zentrale Bezugsachse der Camillianergasse zum Sgraffito am Hauptplatz der Lockerwiese (Abb. 14), zeigt sich ein Abstieg der Dächer, ein Zulaufen auf das menschliche Maß in tieferliegendem Gelände mit dem „sozialistischen Christkind“ in seinem Zentrum.

Eine Art „Kenosis“ (Entäußerung/Erniedrigung), einer der zentralen theologischen Begriffe für die Menschwerdung Gottes (vgl. Phil 2,6-11), deren zu Weihnachten gedacht wird, vollzieht sich ausgehend vom großen erhöhten Sakralbau hin zum niedrigen Platz und seinen verzweigten Wegen in die ganze Siedlung. Damit wird im Christentum die Hoffnung ausgedrückt, dass Gott die menschliche Seinsweise nicht fremd ist, dass er sie teilt bis hin zur Erfahrung des Todes (Krippe und Kreuz gehören nach alter theologischer Lesart zusammen).

Der Ort der „Epiphanie“, die „Lockerwiese“, liegt wie der Stall in Bethlehem in Randlage zur großen Stadt. Die interessante typologische Verbindung des Sgraffitos mit der Versorgungsheimkirche“ [53], hinterfragt die unversöhnliche Oppositionsstellung zwischen Kirche und dem sozialistischen „Roten Wien“. Das Prinzip der Fürsorge verbindet beide Institutionen oder eröffnet zumindest ein Forum der Begegnung, aus dem heraus gegenseitiger Respekt und vielleicht die Entdeckung einer Verwandtschaft erwachsen könnte.

Die Siedlung „Lockerwiese“ ist kein „idealer“ Wohnraum, weder in Bezug auf ihre Gebäude noch in Bezug auf ihre Gemeinschaft. Viele der Gemeinschaftseinrichtungen aus der Zeit des „Roten Wien“ existieren nicht mehr: die Bibliothek hat wie das Kino und das Gasthaus schon lange geschlossen, zuletzt konnte sich nicht einmal mehr die Trafik am Hauptplatz halten. Auf dem Sportplatz wurden bereits in den 1950er Jahren Wohnblöcke errichtet, die durch architektonische Plumpheit und ästhetische Ausdruckslosigkeit geprägt sind. Auch aus der Siedlung Lockerwiese wurden in der Zeit des Nationalsozialismus die jüdischen Bewohner*innen vertrieben und durch „rassenreine“ Siedler ersetzt.[54] Im Parteilokal der NSDAP, das als Teil der Erweiterung der Siedung 1938 errichtet wurde – Karl Schartelmüller setzte es offensichtlich widerwillig an den nordwestlichen Zipfel der Siedlung ohne Beziehung zu den restlichen Gemeinschaftseinrichtungen[55] –, sitzt heute die Bezirkssektion der SPÖ. Wenn man durch die ruhige Siedlung streift, bemerkt man kaum öffentliches Leben, überdimensionierte SUVs, die in den kleinen Straßen der Siedlung noch grotesker als sonst wirken, sind gegenüber den Spaziergängern in der Überzahl. Sogar der Pensionist*innenklub im ehemaligen Konsummarkt, ist spärlich gefüllt.

Einen ähnlichen Abgesang könnte man auch auf die Kirche anstimmen, deren zunehmend leerstehende Sakralbauten in der Stadt zur ökonomischen Belastung geworden sind und teilweise abgetreten werden müssen. Zudem zeugt die gegenwärtige pandemiegetränkte Diskussion, ob es gesellschaftlich denn überhaupt notwendig sei, das Weihnachtsfest zu feiern, zudem es ja „nur“ ein christliches Fest sei, von dem breiten Graben, der sich zwischen Christentum und urbaner Bevölkerung aufgetan hat. Dabei ist das Christentum in den Städten groß geworden, urbane Strukturen prägen es in seiner institutionalisierten Form bis heute.[56]

Aber vielleicht geht es im Weihnachtsfest um etwas Anderes, um den Blick auf einen neuen Anfang, der allen offensteht, gerade den Geringsten, und nicht um den berechnenden Blick auf die oftmals ohnmächtige Folgegeschichte, die von anderen Mächten dominiert wird. Dieser Blick verdichtet sich im Bild des neugeborenen Kindes in der Krippe, das gerade in seiner Verletzlichkeit einer Gesellschaft das menschliche Maß je neu eröffnen kann und an uns die Frage stellt, welche Herberge wir ihm und den Kindern an den ideologischen und geographischen Grenzen Europas bereiten mögen.

[1] Mit „Große Priester“ übersetzt Walter Jens Priester in seiner großartigen Übertragung des Matthäusevangeliums das Wort „Hohepriester“ aus Mt 2,4. Siehe Vgl. Jens, Walter: Die vier Evangelien, Radius Verlag, Stuttgart 2003. Die Übertragung erschien erstmals 1972 unter dem Titel: „Am Anfang der Stall, am Ende der Galgen: Jesus von Nazareth“.

[2] Vgl. Deibl, Jakob: Weihnachten als Treue zur Distanz, in: QUART Nr.4/2011, Forum Kunst-Wissenschaft Medien der Katholischen Aktion Österreich, Wien 2011, S. 31f.

[3] Der Begriff „Austromarxismus“ ist keine Eigenbezeichnung, sondern stammt von dem amerikanischen Sozialisten Louis Boudin, der damit vor dem ersten Weltkrieg ein Gruppe intellektueller österreichischer Sozialdemokraten bezeichnet hat, etwa Karl Renner, einem später maßgeblichen Politiker bei der Gründung sowohl der ersten als auch der zweiten Republik. Vgl. Öhner, Vrääth: Austromarxismus. Die Ideologie der Einheit der österreichischen Arbeiterbewegung, in: Schwarz, Michael/Spitaler, Georg/Wikidal, Elke (Hrsg.): Das Rote Wien 1919-1934. Ideen, Debatten, Praxis, Birkhäuser Verlag, Basel 2019, S. 32. = Ausstellungskatalog der 426. Sonderausstellung des Wien Musems (30.9.2019-19.01.2020)

[4] Zitiert nach Maderthaner, Wolfgang: Das kommunale Experiment. Die „Veralltäglichung“ der Utopie, in: Schwarz, Michael/Spitaler, Georg/Wikidal, Elke (Hrsg.): Das Rote Wien 1919-1934. Ideen, Debatten, Praxis, Birkhäuser Verlag, Basel 2019, S. 27.

[5] Vgl. http://www.kraus.wienbibliothek.at/content/wenn-die-welt-untergeht-dann-gehe-ich-nach-wien-dort-passiert-alles-zehn-jahre-spaeter (Abruf: 01.12.2020)

[6] Auch für das künstlerische Wien war 1918 ein Katastrophenjahr, innerhalb von 8 Monaten starben Otto Wagner, Gustav Klimt, Koloman Moser und Egon Schiele. Mit Viktor Adler verlor am 11.11.1918 – dem Tag der Demission Kaiser Karls, kurz vor der Ausrufung der Ersten Republik am 12.11.1918 – auch die Sozialdemokratische Arbeiterpartei ihre Gründergestalt.

[7] Von 1945-1991 nannte sich diese Sozialistische Partei Österreichs, danach bis heute Sozialdemokratische Partei Österreichs.

[8] Die Gemeinde Wien verfügte zum Ende der k.u.k. Monarchie nur über 18% des Grundbesitzes in der Stadt, der zu einem überwiegenden Teil im Privatbesitz war. Erst der Verfall der Währung in Kombination mit dem Mietschutzgesetz 1922 führten dazu, dass die Gemeinde sehr billig Grund ankaufen konnte und bis 1931 etwa ein Drittel des Stadtgebietes im Grundbesitz hatte. Die erworbenen Flächen bildeten die Grundlage für das Wohnbauprogramm in Ausmaß von etwa 400 Bauten. Vgl. Blau, Eve: Rotes Wien. Architektur 1919-1934. Stadt – Raum – Politik, Ambra|V, Wien 2014, S.167 ff.

[9] Vgl. Maderthaner, Wolfgang: Das kommunale Experiment. Die „Veralltäglichung“ der Utopie, in: Schwarz, Michael/Spitaler, Georg/Wikidal, Elke (Hrsg.): Das Rote Wien 1919-1934. Ideen, Debatten, Praxis, Birkhäuser Verlag, Basel 2019, S. 29.

[10] Geplant waren eigentlich 80 000 Wohnungen, doch die Weltwirtschaftskrise, die Neuverteilung von Bundessteuergeld weg von Wien durch den politischen Gegner und letztlich die Machtergreifung des antidemokratischen und autoritären Ständestaats führten Anfang der 1930er Jahre zum Erliegen des Bauprogramms.

[11] Nach wie vor kommt die Benennung eines Gemeindebaus einer Art Heiligsprechung innerhalb der Sozialdemokratie gleich – der erste fertiggestellte Gemeindebau des neuen Bauprogramms der Stadt Wien ist 2019 nach Barbara Prammer, der früh verstorbenen Nationalratspräsidentin und SPÖ Politikerin, benannt worden.

[12] Dabei ist der Gemeinde-Hof keine genuin neue architektonische Bauform. Er geht typologisch auf die großen Wiener Klösterhöfe des frühen 19. Jh. (etwa den Schottenhof) zurück, die als Bautyp zunächst von kommerziellen Nobelmietshäusern aufgenommen wurden und vermittelt über den gemeinnützigen Stiftungshof zum direkten Vorläufer der Gemeinde-Höfe des „Roten Wien“ wurden. Vgl. Blau: Rotes Wien, S. 297.

[13] Vgl. das Kapitel „Bau und Stadt: Die Politik des Plans“ in: Blau: Rotes Wien, S. 322-409.

[14] Vgl. Bauer, Ramon/Trautinger, Franz (Hrsg): Das rote Wien in Zahlen. 1919-1934, Stadt Wien, Wien 2019, S. 36.

[15] Beide Parteien hielten sich ab den frühen 1920er Jahren paramilitärische Verbände, die Christlichsoziale Partei die „Heimwehr“ und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei den „Schutzbund“, die durch das aufgeheizte politische Klima auch immer wieder aneinandergerieten.

[16] Vgl. Blau: Rotes Wien, S.396.

[17]Erst nach dem zweiten Weltkrieg gehörten Sakralbauten als Teil der öffentlichen Gebäude zu großen städtischen Bauprojekten in Wien dazu. Ein gelungenes Beispiel dafür ist die von Viktor Hufnagel errichtete Kirche „Am Schöpfwerk“ in der gleichnamigen Gemeindebauanlage. Die Kirche befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Schule. Vgl. Deibl, Jakob: Sakralbauten als Teil der Stadterweiterung, RaT Blog Eintrag vom 30.10.2020: https://rat-blog.at/2020/10/30/sakralbauten-als-teil-der-stadterweiterung-entwurf-fur-einen-campus-der-religionen-in-wien-seestadt/ (Zugriff 10.12.2020)

[18] Gleichwohl stellt die Enzyklika einen nicht bestreitbaren Fortschritt durch die Thematisierung der sozialen Frage der Arbeiterschaft darf und markiert die Geburtsstunde der modernen kirchlichen Soziallehre.

[19] Die „Aussöhnung“ zwischen Sozialdemokratie und katholischer Kirche gelang erst in den 1970er Jahren durch die Vermittlungsbemühungen von Franz Kardinal König, der wie Ignaz Seipl an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien habilitierte.

[20] Bauer/Trautinger: Das rote Wien in Zahlen, S. 50.

[21] So lautet der geniale Titel eines kompakten Hietzinger Architekturführers von Michael Schmid. Vgl. Schmid, Michael: Die Welt hinter Schönbrunn. Der Kunst und Kulturführer zu Hietzing, echomedia Buchverlag, Wien 2015

[22] Der heute vorherrschende historische Fokus auf das „Wien um 1900“ überdeckt, dass Wien bis in die 1930er Jahre intellektuell und künstlerisch zur Weltspitze zählte.

[23] Ähnlich wie die Villa Tugendhat (1929/30, Ludwig Mies van der Rohe) in Brünn oder das Haus Müller (1928-1930, Adolf Loos) in Prag.

[24] Als einzige Frau war Margarete Schütte-Lihotzky an dem Projekt beteiligt, die mit der „Frankfurter Küche“ 1926 den Prototyp der modernen Einbauküche in die Innenarchitektur einführte.

[25] Sammlung Buberl, entnommen aus: Weissenbacher, Gerhard: In Hietzing gebaut. Architektur und Geschichte eines Wiener Bezirks. Band I (Öffentliche Bauten), Verlag Holzhausen, Wien 1996, S. 258.

[26] Seit der Schließung wurde einzelne Pavillons zur zwischenzeitlichen Unterbringung von Flüchtlingen genutzt, zuletzt auch für die Isolation von an COVID-19 erkrankten Touristen mit mildem Verlauf. Die langfristige Nachnutzung ist nach wie vor unklar.

[27] Vgl. folgend: Weissenbacher: In Hietzing gebaut. Bd. I, S. 258-273.

[28] Merz, Carl/Qualtinger, Helmut: Der Herr Karl, Deuticke im Zsolnay Verlag, Wien 2007, S. 42.

[29] Quelle: Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek: http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=1958932 [Zugriff: 12.12.2020]

[30] Durch kommunale Großprojekte wie der zweiten Hochquellleitung hat Karl Lueger als Bürgermeister (1897-1910) wesentliche Grundsteine geschaffen, auf denen später das „Rote Wien“ aufbauen konnte. Gleichzeitig gilt er als der Erfinder des modernen politischen Antisemitismus, der vom Nationalsozialismus aufgenommen wurde und zum Zivilisationsbruch der Shoah führte. Lueger sind in Wien viele Denkmäler, Bilder und Ehrentafeln gewidmet, der Umgang mit diesen und Luegers kommunalem Erbe ist sehr umstritten.

[31] Seine zweibändige Architekturgeschichte „In Hietzing gebaut“ ist das Standardwerk zur Architektur des Bezirks im 19. und 20. Jahrhunderts und basiert auf zwei Jahrzehnten Forschungstätigkeit.

[32] Entnommen aus: Weissenbacher: In Hietzing gebaut. Bd. 2, S. 325.

[33] Quelle: Foto Gerlach 1931, Wiener Stadt- und Landesarchiv: https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/archive.xhtml?id=Stueck++3dc651bd-b9e4-4267-8b3a-9f0b9c6b93bfVERA#Stueck__3dc651bd-b9e4-4267-8b3a-9f0b9c6b93bfVERA (Zugriff 14.12.2020)

[34] Vgl. folgend Weissenbacher: In Hietzing gebaut. Band II, S. 322-328.

[35] Den Ursprung nahm dieser Gedanke von der Jugendstil-Siedlung „Mathildenhöhe“ in Darmstadt, die Joseph Olbrich, der Architekt des berühmten Ausstellungshauses der Wiener Künstlervereinigung „Secession“ am Naschmarkt, plante.

[36] Vgl. Weissenbacher: In Hietzing gebaut. Band II, S. 311-315 (insbesondere Abb. 637 auf S. 314)

[37] Foto: Foto Gerlach, Wiener Stadt- und Landesarchiv: https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/archive.xhtml?id=Stueck++0e79149a-c232-4723-9286-a04c0a73c663VERA#Stueck__0e79149a-c232-4723-9286-a04c0a73c663VERA (Zugriff 16.12.2020)

[38] Vgl. Weissenbacher: In Hietzing gebaut, Band II, S. 404-406.

[39] Vgl. Bauer/Trautinger: Das rote Wien in Zahlen, S. 34. 42. Ab den Jahren 1930/31, die nochmals eine Spitze mit je über 6.000 fertiggestellten Wohnungen brachten, fiel die Zahl der errichteten Wohnungen stetig und erreichte 1937 fast den Nullpunkt.

[40] Der Fokus lag folgerichtig auf dem Garten zum Anbau von Gemüse und Obst, der die verbaute Wohnfläche um ein Vielfaches überstieg und noch nicht auf der Gesamtstruktur der Siedlungsanlage als „Stadt in der Stadt“. Die einfachen Häuser waren zudem mit Ställen für Kleintierhaltung verbunden, die Wohn- und Nutzgarteneinheit somit eine Art kleiner Bauernhof, der die Arbeiter aus der Entfremdung der urbanen Industrialisierung ein Stück wieder zur „ursprünglichen“ ländlich-bäuerlichen Lebensform führen sollte.

[41] „Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft“, heute eine Teil der Wien Holding

[42] Vgl. Den Eintrag im online Architektenlexikon von Wien: http://www.architektenlexikon.at/de/102.htm (Zugriff 13.12.2020)

[43] Merz, Carl/Qualtinger, Helmut: Der Herr Karl, Deuticke im Zsolnay Verlag, Wien 2007, S.14f.

[44] Weissenbacher: In Hietzing gebaut Bd. II, S. 325.

[45] Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek: https://onb.digital/result/10B93EF6

Zugriff (16.12.2020)

[46] Mk 4,32 (Einheitsübersetzung 2016)

[47] Die Rote Armee hatte Wien und sein Umland 1945 unter schweren Verlusten (etwa 170.000 Tote) von nationalsozialistischer Herrschaft befreit, doch die russische Besatzung Wiens von April 1945 an (ab September 1945 aufgeteilt auf alle vier Siegermächte), wird bis heute in Wien als brutal und übergriffig tradiert. In Hietzing etwa wurden junge Frauen zum Schlafen in Großgruppen und versperrten Schlafsälen in das Areal der Versorgungsheims Lainz geschickt, um sie vor Vergewaltigungen durch russische Soldaten zu schützen. Die Übernahme der Besatzung Hietzings durch britische Soldaten wurde allgemein als Erleichterung empfunden.

[48] Vgl. Kasper, Walter et al. (Hrsg.): Lexikon der Theologie und Kirche, Band 4, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 32016, S. 419.

[49] Eve Blau konnte den großen Einfluss der Otto-Wagner-Schule und des kommunalen Großprojekts der Wiener Stadtbahn auf diese nachweisen. Nicht zufällig wurden viele Gemeindebauten auf den Restflächen des Stadtbahnbaus errichtet, am Margaretengürtel entstand so die „Ringstraße des Proletariats“. Vgl. Blau: Rotes Wien, S. 284-321.

[50] Sitte, Camillo: Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, Nachdruck der 4. Auflage von 1909, Birkhäuser Verlag, Basel 72018

[51] Siehe Kapitel II „Das Freihalten der Mitte“ in: Sitte: Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, S. 24-37.

[52] Etwa die „Verkröpfung des Straßenverlaufes“ der Ranzenhofergasse und der Schirnböckgasse. Vgl. Weissenbacher: In Hietzing gebaut. Band 2, S. 326.

[53] In diesem Kontext nicht besprochen werden kann, dass sie auch eine Beziehung zum noch näher liegenden Kamillianerkloster in der Versorgungsgheimstraße aufweist. Der Orden der Kamillianer ließ sich 1912 in unmittelbarer Nähe zum Versorgungsheim Lainz nieder, um dort Krankenseelsorge zu betreiben. Zum Zeitpunkt der Erbauung der Siedlung „Lockerwiese“ war dem Orden diese Seelsorgetätigkeit im städtischen Spitalsareal aber bereits untersagt, ein weiteres Beispiel für das distanziert ablehnende Verhältnis, dass das „Rote Wien“ zu kirchlichen Einrichtungen pflegte. Umso erstaunlicher ist, dass die Gasse, die vom Hauptplatz der Siedlung „Lockerwiese“ in Richtung Versorgungsheimkirche führt, den Namen „Camillianergasse“ trägt.

[54] Eve Blau, ein Kind vertriebener Wiener Juden, hat 1999 das Standardwerk zum „Rote Wien“ vorgelegt und ihren Eltern gewidmet – bezeichnender Weise brauchte es 15 Jahre bis eine deutsche Übersetzung vorlag.

[55] Karl Schartelmüller wurde 1942 von den Nationalsozialisten zwangspensioniert und in der zweiten Republik von 1945 bis zu seinem Tod 1947 zum Leiter der Wiener Stadtplanung und Stadtregulierung ernannt. Vgl. http://www.architektenlexikon.at/de/533.htm (Zugriff 18.12.2020)

[56] Vgl. Ebner, Martin: Die Stadt als Lebensraum der ersten Christen. Das Urchristentum in seiner Umwelt I, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012

Rat-Blog Nr. 1/2021