Für Empathie, gegen Vorurteile, werben Jessica El Menshawi und Helena de Anta im Diskurs über den Hijab, den islamischen Schleier. Und sprechen dazu mit denen, die ihn tragen und trugen: 23 Frauen quer aus Europa und dem Nahen Osten, aus, Kairo und Bern, Mösslingen und Nursultan. Eine Buchrezension von Dominik Drexel.

Einleitung

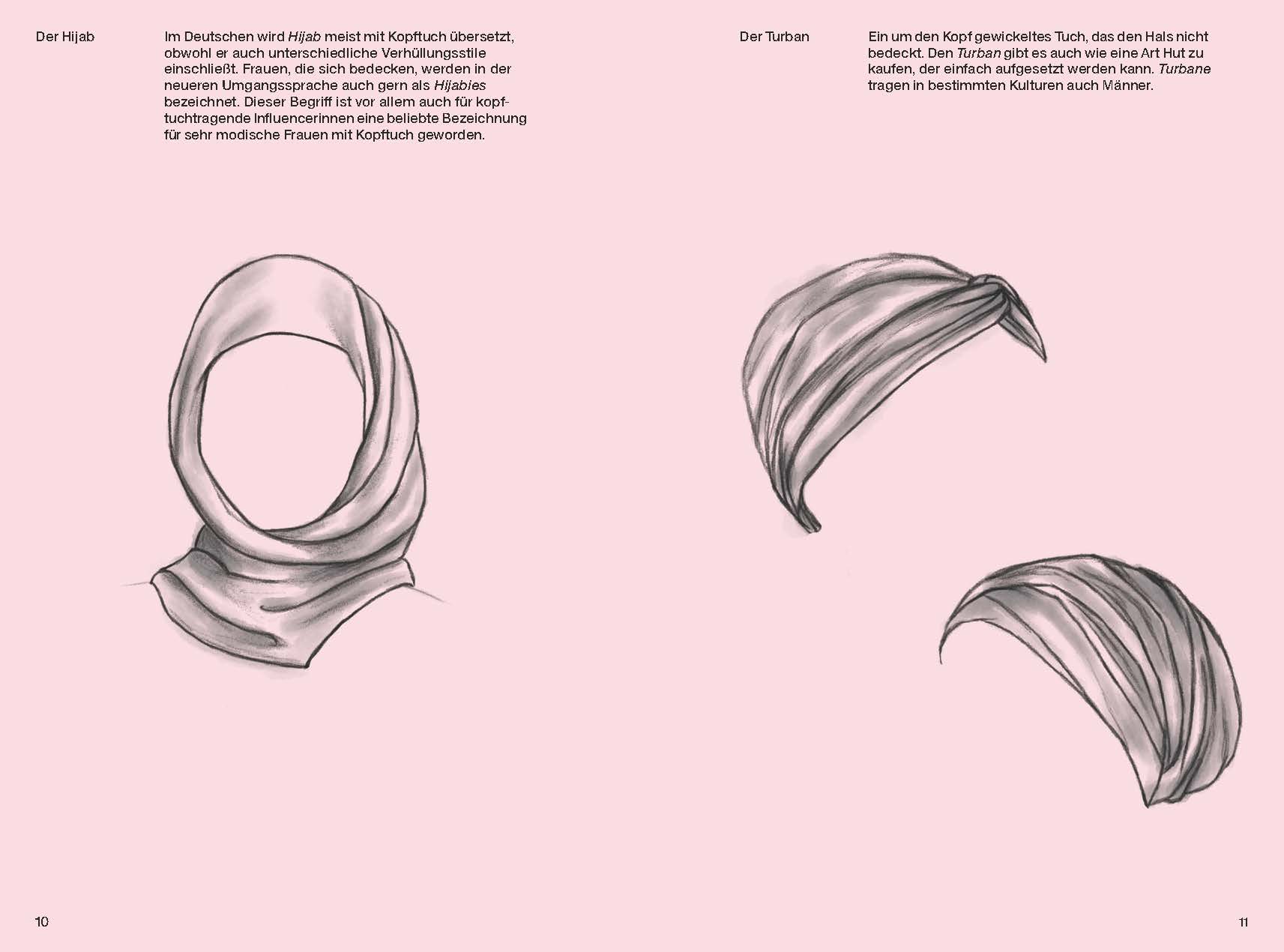

Öffnet man mit dem sorgsam und unaufgeregt gestalteten Band „die Schublade Frau mit Kopftuch“ (7), ist ein Plädoyer schwer zu übersehen: Der Schleier soll, in all seinen verschiedenen und auf den ersten Seiten vorgestellten Varianten, nur freiwillig getragen werden. Es verfängt, etwa bei der 30-jährigen Lehramtsstudentin Merve Sulemani, mit der religiösen Begründung, dass sich ohne freien Willen keine authentische Bindung zum Kopftuch entwickeln würde:

„Ich finde, eine Frau muss bereit und stark genug sein, um ein Kopftuch zu tragen und sich damit auch identifizieren und wohlfühlen zu können. (…) Aus ‚religiöser‘ Perspektive denke ich nicht, dass es einen Wert hat, das Kopftuch zu tragen, wenn eine Frau das gar nicht möchte.“ (92)

Das Plädoyer für Freiwilligkeit als Voraussetzung religiöser Authentizität ist freilich weder mit einer Beschreibung der Lebensrealität aller Schleier tragenden Frauen, noch mit einem Verdikt über kritische Beurteilungen dieser Realität zu verwechseln. Es lohnt allerdings, es zum Ausgang des Diskurses über den islamischen Schleier zu nehmen, wenn interessiert, wie mit ihm assoziierte religiöse Ideale nicht nur exegetisch argumentiert werden, sondern wie sie alltäglich gestaltet und erneuert werden. Für LeserInnen, die verstehen möchten, wie betreffende Frauen das Hijab-Tragen erfahren, bieten El Menshawis und de Antas Interviews reichlich Stoff. In mitunter herausfordernden und spannungsvollen Dialogen finden die Interviewten den Mut, einen Raum zu eröffnen, in dem die persönlich bindende Wahrheit des Hijab weniger festgezurrt als vielmehr befragt werden kann.

Bekanntlich steht bereits zur lebendigen Diskussion, wer sich in diesem Raum mit welchen Fragen bewegen sollte. Ein fundamentaler Streit, der auch im Interview-Band ausgefochten wird: Während die Influencerin Vanessa Tanriverdi auf ihre Erfahrung, dass sie nach dem Kopftuch-Anlegen auf überraschend viel Gleichgültigkeit stieß, so reflektiert, dass sie lange „das Vorurteil (hatte), dass jeder ein Vorurteil hat“ (112), zeichnet Merve Sulemani einen allzu schmalen Grat zwischen kritischer Aufmerksamkeit und rassistischer Aussonderung (96). Und Anne P., Auszubildende in Berlin, grenzt soweit ein beziehungsweise aus, dass der Schleier für niemanden, der/die ihn nicht trägt, eine bedeutsame Rolle spielen sollte (62).

Parallel steht auch die politische Legitimität der modernen Rückkehr des Schleiers zur Disposition: Was Awatef El Menshawi, vollverschleierte Koranlehrerin in Alexandria, als Teil einer gewissenhaften Rückkehr zum Islam versteht (58), kritisiert die Politikwissenschaftlerin Elham Manea als eine „neofundamentalistische Botschaft“ (68). Der Streit um die Legitimität verschiedener Sprechorte pflegt selten mehr als die altbekannte Opposition von roher Ablehnung des islamischen Schleiers einerseits und dessen diskursstrategischer Affirmation andererseits. Daneben hat das Interesse an mit ihm ausgedrückten beziehungsweise verschleierten persönlichen Wünschen einen nicht eben leichten, doch keineswegs unmöglichen Stand.

Scham und Wohlfühlen

Die interviewten Frauen zwischen 19 und 76 Jahren erzählen von biographischen Wegen zum Hijab – von einem Schlüsseltraum (75), der Entlastung von sexuellen Erfahrungsdruck in der Pubertät (21), oder davon, den Wunsch des sterbenden Vaters zu erfüllen (83) – und von seinen aktuellen psychischen Dimensionen. Die Selbstbeschreibung der Autorin Khola Maryam Hübsch, sie sei schon „von Natur aus schüchtern“ (19) macht ebenso wie die Einschätzung der jordanischen Buchhändlerin Sanaa Jameel Abdullah, es sei „viel einfacher“ sich für den Schleier „zu entschließen, wenn man jünger ist“ (75), auf die sozialisatorische Bedeutung von Scham aufmerksam. Sevda Yaman Karabulut, H&M-Abteilungsleiterin in Ludwigsburg, berichtet:

„Es ist einfach ein sehr zurückhaltender Umgang mit sich selbst, den ich so von zu Hause mitbekommen habe. Das fängt schon im Kleinkindalter an, dass man einen kürzeren Rock eher etwas über die Knie zieht und darauf achtet, wie man sitzt. Das ist nicht nur religiös begründet, da ist schon auch viel Kultur mit dabei, denke ich.“ (126)

Eine körperliche und affektive Sozialisation, die sich später im wohltuenden Empfinden des Schleiers als Teil der eigenen Identität äußert:

„Ich habe mich schon auch gefragt, ob ich durch das Tuch vielleicht etwas verpasse, und habe es dann tatsächlich für kurze Zeit abgelegt. Dann habe ich aber gemerkt, dass mich das Tuch von keiner Erfahrung abgehalten hat und ich mich ohne Tuch sehr unwohl gefühlt habe, sodass ich es wieder angelegt habe.“ (128)

Vor diesem sozialisatorischen Hintergrund kann der Hijab später im Erwachsenenalter als Mittel naheliegen, Nähe und Distanz in alltäglichen Interaktionen über die Sichtbarkeit des eigenen Körpers zu regulieren. So fühlt sich etwa die vollverschleierte Zahra „viel wohler“, seitdem sie ihrer Selbsterfahrung nach sexueller Belästigung entgeht, da sie sich körperlich unauffällig macht (79).

Bemerkenswert scheinen auch Hinweise darauf, wie sich wiederum die Kinder an die mit dem Hijab gepflegte Schamhaftigkeit der Mutter gewöhnen. So berichtet Vanessa Tanriverdi, wie sie von ihrem fünfjährigen Sohn ermahnt wurde, sich nicht ohne Kopftuch am Fenster zu zeigen (115). Eine ähnliche Situation erinnert übrigens der algerische Schriftsteller Kateb Yacine: Als Junge habe er auf einer verlassenen Straße seine Mutter ermahnt, ihr Kopftuch wieder anzulegen, womöglich um an der gewohnten Differenz gegenüber der Mutter festzuhalten (Marnia Lazreg: Questioning the Veil. Open Letters to Muslim Women. Princeton: Princeton University 2009, S. 49-50).

Objektschau: Blick und Eitelkeit

Ein virulentes Thema in beinahe allen Interviews ist der Blick und das Motiv, sich mit dem Hijab gegen ihn zu bewehren. Mehrere Interviewte teilen die Sorge, im Beschauen zum sexuellen Objekt von Männern genommen zu werden: „das ist nicht schön, da geht ein gewisser Wert verloren“, beschreibt Sahra Kheira, Mutter dreier Kinder und DJ (83, vgl. 21, 45, 79). In den gewohnt enthusiastischen Worten von Hübsch droht der Frau im Objektsein ein Wert, ja sogar „das Menschliche“ schlechthin verloren zu gehen (21, vgl. 63). Die bedrohliche Ambivalenz des Blickens und des Auges ist bekanntlich Stoff auch des christlichen Dogmatismus, und nicht allein der islamischen Schrift- und Kulturtradition. Allerdings kommt ihm hier die spezifisch religiöse Funktion zu, profanen Alltag und religiöse Erfahrung subjektiv zu vermitteln. Als Ritual ermöglicht der islamische Schleier seiner Trägerin, diesseitiges Begehren mit Blick aufs Jenseits zu disziplinieren und zu kultivieren, oder mit einem altmodischen, doch aktuellen Wort: Körperliches fürs Seelenheil zu opfern.

So veranschaulicht die Darmstädterin Fatima A., dass idealerweise der eigene Körper dem sexuellen Blick so gründlich entzogen werden soll, dass die eigene Person von ambivalenten Blicken gereinigt wäre:

„Alle, die jetzt mit mir in Kontakt treten, tun das nicht wegen meines Aussehens, sondern wegen dem, was ich sage, wegen dem, was ich bin. Jetzt bin ich die Person, die ich sein möchte.“ (121)

In diesem Glaube daran, in seiner individuellen Selbstidentität von Anderen anerkannt zu werden, kommt der Inhalt religiöser Erfahrung einem psychologischen Phantasma merkwürdig nahe. Vielleicht erinnert der Hijab, wenn er den ‚bösen Blick‘ des Gegenübers bannt, seine Trägerin an die Endlichkeit des körperlich verankerten Begehrens – wobei Endlichkeit hier nicht primär reale Erfüllung zu versprechen scheint, sondern ewige Vergänglichkeit. Anders gesagt: Die religiöse Erfahrung, die in manchen der Interviews anhand des idealen Umgangs mit dem Blick und dem Sehen ausgedrückt wird, scheint maßgeblich getragen von der Idee eines willentlichen, gegenüber körperlichen Reizen und Begrenzungen autarken Begehrens.

………

…………

Damit wird denkbar, dass die Bedeckung des Körpers keineswegs synonym ist mit der Verneinung von Sexualität. Geht man von einem psychoanalytischen, erweiterten Begriff von Sexualität aus, kommt diese keineswegs zum Erliegen, sondern wird vielmehr psychisch entgrenzt. Einerseits dient der Schleier durchaus zur Hemmung der eigenen ‚Schwäche‘, des Begehrens, sich zum Objekt zu machen und zur charakterstarken Abwehr des außen wie innen lauernden Begehrens (vgl. 24). Andererseits nährt diese Hemmung auch ideale Vorstellungen von der eigenen exhibitorischen Stärke, die den Mann verletzen könnte. Es mag diese unbewusste Fantasie sein, die Zahra in Referenz auf den Frühislam rationalisiert:

„Die erste Schwachstelle der Männer sind die Frauen, das war damals schon so. Die Versuchungen haben zugenommen, deshalb spricht immer mehr für die Vollverschleierung.“

„Ich möchte nicht, dass eine Frau anderen Männern erzählt, wie ich unter der Verschleierung aussehe. Ich bedecke mich ja, damit die Männer das nicht wissen, deshalb sollen sie das auch nicht von einer Frau erfahren.“ (80)

Der Aspekt der heimlichen Aufwertung der eigenen Triebstärke wird in westlichen Diskursen über den islamischen Schleier häufig unterschlagen: In der eurozentrischen Identifizierung des Schleiers mit Unterdrückung und mit einem Bekenntnis zu Keuschheit gerät die im Islam ebenso traditionelle Idealisierung weiblicher Sexualität in Vergessenheit. Demgegenüber sollte die Möglichkeit bedacht werden, dass die Bedeckung des Körpers – analog dazu, dass das psychische Begehren einerseits dem Körper entspringt, andererseits aber auch von ihm begrenzt wird – nicht nur gegen das Begehren gerichtet ist, sondern auch dessen Idealisierung zuträglich sein kann.

Ein Zeugnis der mit dem Hijab begünstigten Vorstellung einer unvorstellbaren sexuellen Potenzialität der Frau könnte wiederum die körperliche Eitelkeit darstellen, die einige Interviewpartnerinnen thematisieren. Im Kompromiss, die eigenen Haare nicht zu zeigen, sondern aber von ihnen zu erzählen (33, 128), scheint sie noch implizit. Expliziter tritt die Eitelkeit hervor in Meinungen, wonach mit dem Kopftuch „das Gesicht im Mittelpunkt“ stehe und damit die Frau schön (84, vgl. 117), der eigene Körper zu seinem eigenen „Schmuck“ (63) oder die eigene Sexualität zum „kostbar(en)“ „Geschenk“ wird (22). Verbreitet ist auch die Identifizierung mit den Frauen des letzten Propheten, für die der Schleier ursprünglich offenbart worden war: „Der Niqab ist (…) nicht für alle Frauen, sondern nur für sehr schöne Frauen.“ (57, vgl. 61, 80)

Umgekehrt ruft Eitelkeit als quasi schon diesseitiger Zugewinn für die Seele auch die Kritik einiger Interviewter auf den Plan. Besonders mit Verweis auf die islamische Grundtugend der Bescheidenheit werden eitler Stolz (23, 129) und die mit Schleier verstärkte Sichtbarkeit (76, 93) problematisiert und demgegenüber eine abermalige Rückkehr zur reinen, ‚eigentlich‘ religiösen Innerlichkeit angemahnt (93). Eine ethische Forderung, die wiederum ihre eitlen Blüten treibt: „Der neidvolle Blick oder das schlechte Auge, das jemand auf einen wirft, ist nicht gut für einen selbst. Davor muss man sich schützen.“ (57, vgl. 79) Awatef El Menshawis Formulierung zeigt, wie sich eitle Wünsche auch und gerade in scharfen Reaktionsbildungen gegen diese durchsetzen.

Subjektive Spannung und intersubjektives Verstehen

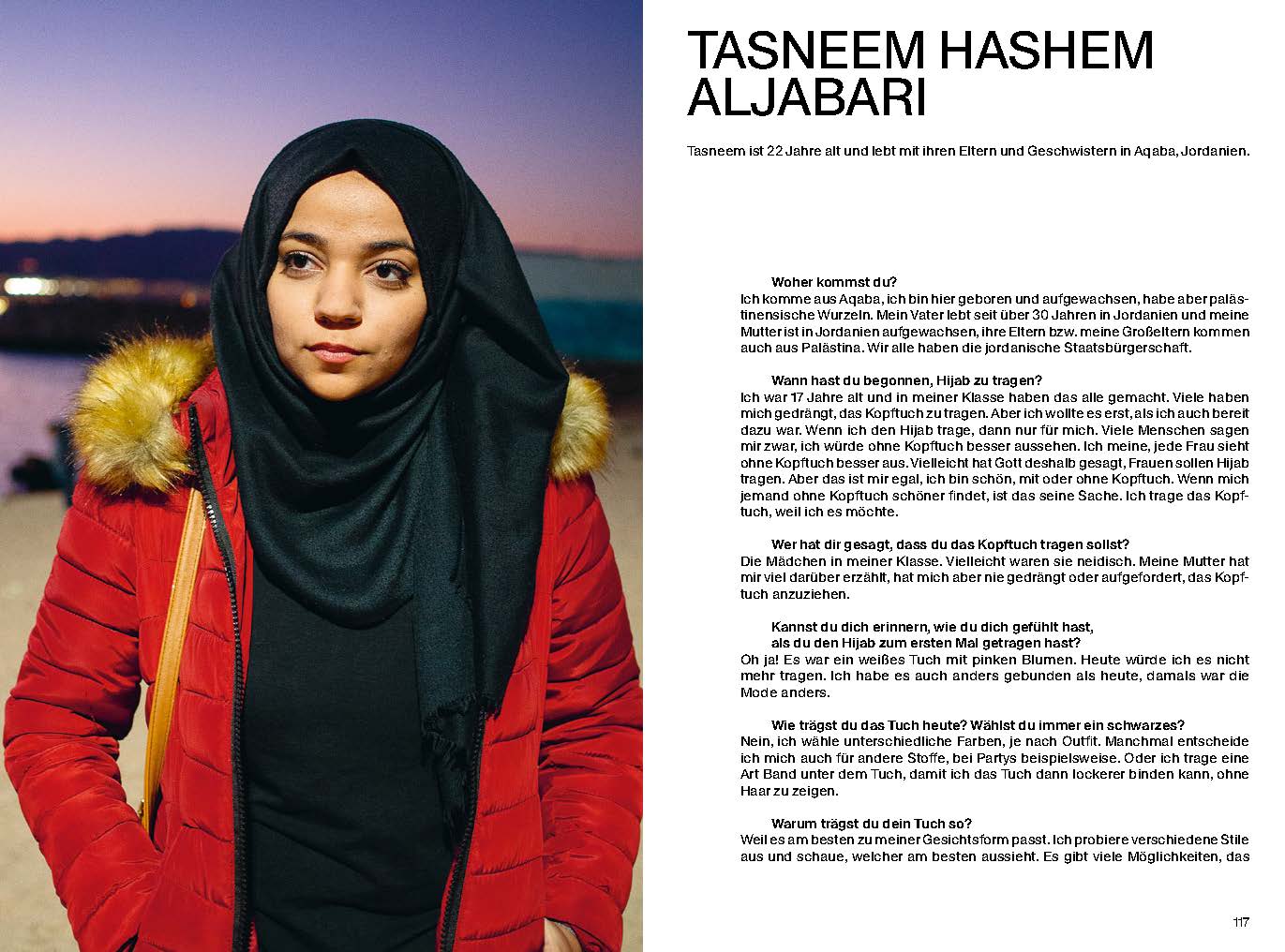

Am Für und Wider, Fort und Da der Eitelkeit mag sich exemplarisch abzeichnen, wie ambig und spannungsreich tägliche Erfahrungen mit dem Hijab sein können. Ihn zu tragen, so die 22-jährige Tasneem Hashem Aljabari aus dem jordanischen Aquaba, bedeute, sich permanent zu einer bestimmten „Haltung“ zu erziehen (118) beziehungsweise, so die Frankfurter Sozialpädagogin Fakhria Mina Safi, täglich erneut eine gesellschaftliche „Aufklärung“ nach Mohammeds Vorbild zu leisten (107, vgl. 25, 50, 127). Neben Erlebnissen von Selbstwirksamkeit, etwa die eigene Familie reislamisieren oder muslimische Männer ermahnen zu können (104-106), sind dabei auch eine problematische Bereitschaft zu innerislamischer Konformität (33, 53, 76) und die Verleugnung von eigenen Erfahrungsgrenzen zu bemerken (92, 100, 122, 128).

Emphatisch zu verstehen, wie und zu welchem Preis diese Spannungen persönlich austariert werden, erfordert mehr als einen projektiven Blick aufs Hijab-Outfit zu werfen, aber auch mehr als den bewussten Motiven der Trägerinnen ‚eine Stimme zu geben‘: Es erfordert vielmehr, deren Erfahrung interpretativ auseinanderzusetzen und insofern, sich intersubjektiv zu involvieren. Einem lebendigen Diskurs zu produktiven Irritationen zu verhelfen, ist der Vorzug des Interview-Bands.

Jessica El Menshawi & Helena de Anta (Hg.): Hijab. Frauen und ihr Tuch. Zürich & Berlin: trotz allem Verlag 2022.

Bildquelle: (C) trotz allem Verlag

RaT-Blog Nr. 14/2022