Im zweiten Teil seines Beitrags zu Mendel und Darwin beleuchtet Martin Fieder, wie unsere evolutionäre Entwicklung unseren Umgang mit Fremden oder die Entstehung des Monotheismus beeinflusste und macht anhand dieser aktuellen Beispiele deutlich, welchen Beitrag die evolutionäre Anthropologie zur menschlichen Selbsterkenntnis leistet.

Zum ersten Teil des Artikels geht es hier.

Welche Merkmale gibt es, bei denen die genetische Prädisposition und unsere evolutionäre Vergangenheit eine besondere Rolle spielen und wo die Gefahr besonders groß ist, in eine „Falle zu tappen“? Für mich persönlich stellt Fremdenfreundlichkeit vs. Fremdenfeindlichkeit genau so ein Merkmal dar. Seit 2015 diskutieren bzw. streiten wir über die Aufnahme von geflüchteten Menschen. Der Konflikt fängt schon damit an, wie wir die Menschen bezeichnen. Worte spalten und je nachdem welche Bezeichnung man für die Menschen wählt, outet man sich bereits als Angehöriger einer Gruppe von Befürwortern oder Gegnern; Einstellung wird so auch zur Gruppenidentität. Doch warum ist das so? Warum reagieren wir bei dem Thema so extrem?

Die Evolutionsbiologie und die Verhaltensgenetik können dazu Antworten geben. Wir wissen einerseits, dass unsere Einstellung zu Fremden, oder allgemeiner formuliert zur „Out-group“, zum Teil eine genetische Grundlage hat, die, je nachdem welche Einstellung man abfragt, einen Anteil von 20 bis zu 70 % (Kandler et al. 2015, Lewis et al, 2014, Loehlin 1993, Fieder & Huber 2021) ausmacht. Das bedeutet, dass wir, wenn wir über Migration streiten, gewissermaßen auch teilweise über unsere genetische Ausstattung streiten. Das wiederum bedeutet, dass die eine Seite die andere Seite niemals zur Gänze überzeugen können wird. Da sich die meisten Menschen bezüglich ihrer Einstellung zu Fremden nahe der Mitte befinden – also weder besonders fremdenfreundlich noch besonders fremdenfeindlich eingestellt sind – ist es notwendig und auch möglich, einen politischen Kompromiss zu finden, bevor eine derartige Polarisierung einsetzt, die eine Kommunikation zwischen den Gruppen schwer macht.

Doch warum gehen bei diesem Thema die Emotionen so in die Höhe? Das können wir möglicherweise durch unsere lange Evolutionsgeschichte, in der wir in Kleingruppen gelebt haben, besser verstehen. Diese Kleingruppen dürften im Laufe unserer Evolution nicht viel größer als 150 Personen gewesen sein, und führten damit zu zwei widersprüchlichen Problemen (Schahbasi et al. 2021):

- heiratet und bekommt man nur Kinder mit Angehörigen dieser Kleingruppe besteht schlicht und einfach das Risiko der zu großen „genetischen Nähe“ mit all den damit verbundenen gesundheitlichen Problemen. Darüber hinaus kann dann auch kaum ein kultureller Austausch zwischen Gruppen stattfinden. Aus diesen Gründen war es wahrscheinlich wichtig, in einer Kleingruppe Mitglieder zu haben, die den Kontakt mit anderen Gruppen ermöglicht haben.

- vor allem in Zeiten der Ressourcen-Knappheit konnten jedoch Interaktionen mit Fremden auch sehr gefährlich sein, das gilt insbesondere für Männer, wie zahlreiche Massengräber dokumentieren. Es war daher wichtig, in einer Gruppe auch Individuen zu haben, die vor potentiell gewalttätigen Auseinandersetzungen mit anderen Gruppen gewarnt haben.

Somit war in unserer Evolution beides wichtig: dass es in unseren Kleingruppen Individuen gab, die offen gegenüber Fremden waren, und dass es jene gab, die vor Fremden gewarnt haben. Und genau dieses Erbe tragen wir immer noch in uns. Es ist enorm wichtig, zu wissen, dass wir dieses Erbe haben. Nur so kann es gelingen, unsere Gesellschaften nicht zu spalten und Kompromisse zu finden (Schahbasi et al 2021).

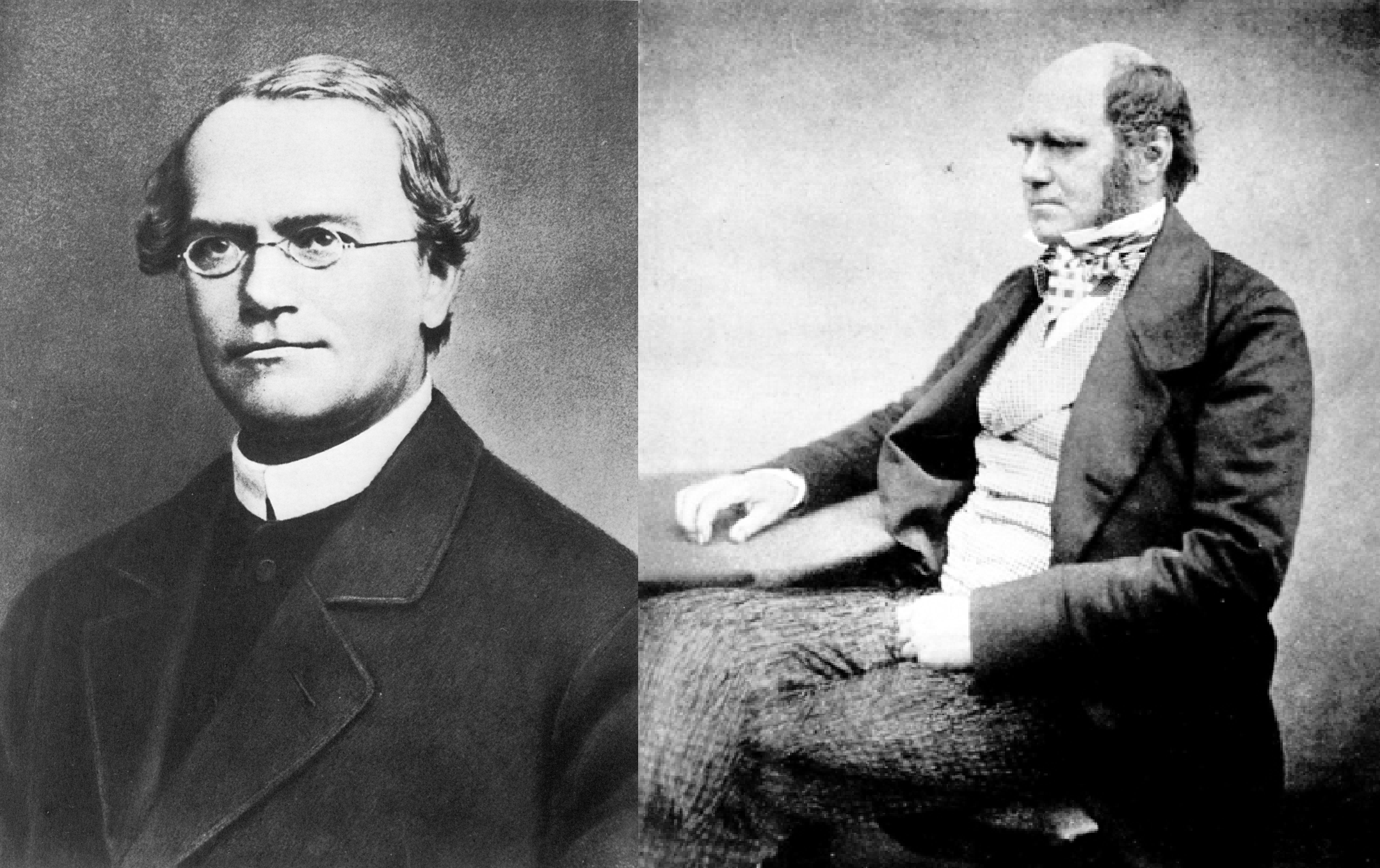

Mittlerweile finden sich immer mehr Beispiele, die zeigen, dass unser evolutionäres Erbe und unsere genetische Ausstattung zum Teil unser Verhalten und unsere Einstellungen beeinflussen, sei es Kooperation, soziales Verhalten, dissoziales Verhalten, Aggression bis hin zur politischen Einstellung und Religiosität. Auch diese sind Produkte unserer Evolution, und gerade beim Thema Religion schließt sich dann auch wieder der Kreis. Gregor Mendel und Charles Darwin wollten ihr Leben der Religion widmen, doch gefunden haben beide die Biologie und die fundamentalen Gesetze der belebten Natur. Religion ist dabei auch ein gutes Beispiel für den wechselseitigen Einfluss von Natur und Kultur. Wir wissen mittlerweile, dass genau diese Interaktion unsere Evolution im Sinne einer „biokulturellen Evolution“ (Laland et al. 2000), massiv beschleunigt haben dürfte.

Auch dafür ist die Religion ein eindrucksvolles Beispiel: Stammeskulturen haben meist nur kleinere Götter, die kaum Vorschriften machen, die auch kaum bestrafen; mit der Sesshaftwerdung und der Bildung der ersten Staaten hat sich dies allerdings geändert (Norenzayan & Shariff 2008, Norenzayan 2013). Als Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in immer größeren Ballungszentren zusammengekommen sind, mussten sie miteinander interagieren und das möglichst kooperativ. Zugleich gab es in diesen ersten Stadtstaaten nicht die gleiche soziale Kontrolle wie das in den Kleingruppen, in denen wir zuvor gelebt hatten, üblich war. Mit den größeren Gruppen kam es daher auch zum Problem des dissozialen Verhaltens, des Betrugs.

Die Antwort darauf scheint die Entwicklung der großen Götter/eines Gottes gewesen zu sein, wie wir ihn aus den abrahamitischen Religionen kennen, eines Gottes, der alles sieht und der gegebenenfalls auch bestraft, sogar über das irdische Leben hinaus. Die Vorstellung eines solchen „Großen Gottes“ hat dazu geführt, dass wir uns in Zeiten, wo wir begonnen haben, in großen und anonymen Verbänden zusammenzuleben, wo es aber noch kein oder noch ein deutlich geringer entwickeltes Rechtssystem gab, an Regeln gehalten haben und auch mit Menschen, die uns fremd waren, kooperativ interagiert haben. So wurde eine neue evolutionäre Nische geschaffen, und diese Nische hat im Gegenzug auf unsere genetische Ausstattung zurückgewirkt (Norenzayan et al. 2016) – denn nicht nur jene, die in Familien und kleinen Verbänden kooperiert haben, hatten fortan Erfolg (auch biologischen Erfolg in Form der Zahl der Nachkommen), sondern auch jene, die es verstanden haben, mit Fremden zu kooperieren.

Doch wie so oft in der Biologie, kam auch diese Kooperation in größeren Gruppen nicht ohne Preis: Die Abgrenzung zu anderen kulturellen und religiösen Gruppen, wie es die Religionskriege leider so grauenhaft illustrieren. Starke Kooperation innerhalb einer kulturellen/religiösen Gruppe bedeutete also oft gleichzeitig eine deutliche Abgrenzung bis hin zu Gewalttätigkeit nach außen. Größere Verbände haben auch das Entstehen von immer steileren Hierarchien mit mächtigen, oft despotischen, Fürsten an der Spitze ermöglicht.

Die Macht und der soziale Status, die diese Fürsten hatten, werden klar, wenn man sich die Anzahl der Nachkommen ansieht, die einige mächtige Herrscher gezeugt haben. Die in der wissenschaftlichen Literatur untersuchten Beispiele reichen von Inka-Fürsten (Betzig 1986) über Dschingis Khan (Zerjal et al. 2003) – dessen Nachkommen heute ca. 0.5% der Weltbevölkerung ausmachen –, muslimische Herrscher wie Mulai Ismael (Oberzaucher & Grammer 2014), bis hin zu europäischen Fürsten und reichen Bürgern (Clark 2008). Obgleich auch bei vielen Naturvölkern Männer mit höherem sozialem Status mehr Kinder hatten als solche mit niedererem Status, war diese enorme Zahl an Nachkommen nur in großen Gesellschaften über Despotie und die Bildung von Harems möglich.

Auch heute noch spielt der soziale Status, das bezieht sich im Fall moderner Gesellschaften vor allem auf das Einkommen, nach wie vor eine ganz wesentliche Rolle dafür, ob ein Mann als Partner gewählt wird oder nicht. So konnten wir an Hand von US-Daten nachweisen, dass das Gehalt eines Mannes zu 20-30% erklärt, ob er jemals heiratet bzw. in Kohabitation lebt (Fieder & Huber 2022).

Aber auch die Mechanismen der Gruppenzugehörigkeit dürften durch unser Leben in Kleingruppen und später in den ersten größeren Siedlungen geprägt worden sein – Mechanismen, die einerseits sehr positiv sind, weil sie uns einander helfen lassen, andererseits aber auch die Gefahr eines „Stammesdenken“ in sich tragen, der Ausgrenzung der Anderen und des Konflikts zwischen Gruppen.

Die genannten Beispiele lassen sich fast beliebig erweitern und zeigen, welche Revolution des Denkens beide, Gregor Mendel und Charles Darwin, losgetreten haben. Indem sie die Gesetze der Evolution und der Genetik formuliert haben, haben sie uns in eine Reihe mit den anderen Organismen gestellt, in eine Geschichte der Evolution und der Vererbung, die mittlerweile mehr als 3 Milliarden Jahre andauert. Zuerst mussten wir uns nur damit abfinden, dass unser Körper Produkt einer Evolution ist. Doch mittlerweile dringt die Erkenntnis immer weiter durch, dass nicht nur unsere Körper Produkt der Evolution sind, weitergegeben durch unsere Gene, sondern zumindest zum Teil auch unser Handeln, unsere Einstellungen und Haltungen; dass zudem unsere Biologie und unsere Umwelt untrennbar miteinander verwoben sind; und nicht zuletzt, dass genau dieses Wissen, das von Mendel und Darwin begründet wurde, extrem wichtig für unsere Zukunft ist. Denn nur, wenn wir unsere Vergangenheit, unser Erbe kennen, können wir unsere Zukunft planen und werden nicht zu ihrem Opfer.

Literaturverzeichnis (Teil 1 und 2):

Jensen, J. V. (1988). Return to the Wilberforce–Huxley debate. The British Journal for the History of Science, 21(2), 161-179.

Galton, D. (2009). Did Darwin read Mendel? QJM: An International Journal of Medicine, 102(8), 587-589.

Darwin, C. (1909). The origin of species (pp. 95-96). New York: PF Collier & son.

Keynes, M. (2004). The introduction of Mendelism into human genetics. In A century of Mendelism in human genetics (pp. 12-20). CRC Press.

Green, R. E., Krause, J., Briggs, A. W., Maricic, T., Stenzel, U., Kircher, M., … & Pääbo, S. (2010). A draft sequence of the Neandertal genome. science, 328(5979), 710-722.

Reich, D. (2018). Who we are and how we got here: Ancient DNA and the new science of the human past. Oxford University Press.

Dobzhansky, T. (1973), „Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution“, American Biology Teacher, 35 (3): 125–129, doi:10.2307/4444260.

Pinker, S. (2002). The blank slate: The modern denial of human nature. Viking. New York

Pinker, S. (2011). Gewalt: eine neue Geschichte der Menschheit. S. Fischer Verlag. Frankfurt am Main.

Wrangham, R. (2019). The goodness paradox: how evolution made us both more and less violent. Profile Books, London.

Chagnon, N. A. (2013). Noble savages: my life among two dangerous tribes–the Yanomamo and the anthropologists. Simon and Schuster.

Turkheimer, E. (2000). Three laws of behavior genetics and what they mean. Current directions in psychological science, 9(5), 160-164.

Knopik, V. S., Neiderhiser, J. M., DeFries, J. C., & Plomin, R. (2017). Behavioral genetics (pp. p93-110). New York: Worth Publishers, Macmillan Learning.

Kandler, C., Lewis, G. J., Feldhaus, L. H., & Riemann, R. (2015). The genetic and environmental roots of variance in negativity toward foreign nationals. Behavior Genetics, 45, 181–199.10.1007/s10519-014-9700-8

Lewis, G. J., Kandler, C., & Riemann, R. (2014). Distinct heritable influences underpin in-group love and out-group derogation. Social Psychological and Personality Science, 5, 407–413.

Loehlin, J. C. (1993). Nature, nurture, and conservatism in the Australian twin study. Behavior Genetics, 23, 287–290.

Fieder, M., & Huber, S. (2021). Fertility Outcomes, Heritability and Genomic Associations of In-Group Preference and In-Group Marriage. Twin Research and Human Genetics, 24(5), 264-272.

Schahbasi, A., Huber, S., & Fieder, M. (2021). Factors affecting attitudes toward migrants—An evolutionary approach. American Journal of Human Biology, 33(1), e23435.

Laland, K. N., Odling-Smee, J., & Feldman, M. W. (2000). Niche construction, biological evolution, and cultural change. Behavioral and brain sciences, 23(1), 131-146.

Norenzayan, A., & Shariff, A. F. (2008). The origin and evolution of religious prosociality. science, 322(5898), 58-62.

Norenzayan, A. (2013). Big gods: How religion transformed cooperation and conflict. Princeton University Press., Princeton MA.

Norenzayan, A., Shariff, A. F., Gervais, W. M., Willard, A. K., McNamara, R. A., Slingerland, E., & Henrich, J. (2016). The cultural evolution of prosocial religions. Behavioral and brain sciences, 39.

Betzig, L. L. (1986). Despotism and differential reproduction: A Darwinian view of history. Aldine Publishing Co.

Zerjal, T., Xue, Y., Bertorelle, G., Wells, R. S., Bao, W., Zhu, S., … & Tyler-Smith, C. (2003). The genetic legacy of the Mongols. The American Journal of Human Genetics, 72(3), 717-721.

Oberzaucher, E., & Grammer, K. (2014). The case of Moulay Ismael-fact or fancy? PloS one, 9(2), e85292.

Clark, G. (2008). A farewell to alms. In A Farewell to Alms. Princeton University Press. Princeton MA.

Fieder, M., & Huber, S. (2022). Contemporary selection pressures in modern societies? Which factors best explain variance in human reproduction and mating? Evolution and Human Behavior, 43(1), 16-25.

Bildquelle: Wikimedia Commons. Foto Gregor Mendel, Foto Charles Darwin. Montage: Marian Weingartshofer.

RaT-Blog Nr. 21/2022