I.

Mit dem Ende der großen Erzählungen wurde in der Postmoderne aus kultureller und gesellschaftlicher Perspektive Kirche und Religion das Ende attestiert. Es ist kein Geheimnis, dass mit Beginn des Zeitalters der Reformation, von der Vormoderne weitergeführt, der Stellenwert der Religion im gesellschaftlichen Kontext als nachhaltig bescheidener anzusehen ist. Bildeten noch im Mittelalter Kirche und Gesellschaft eine Einheit, derart, dass der Alltag der Menschen sich in beidem gleichsam vollzog, zeigte allein ein in Etappen wiederkehrendes Aufbäumen kirchlicher Strukturen, dass es längst zum Bruch öffentlicher Einigung, diesbezüglich zu einer Transformation in Gesellschaft und Kunst gekommen war. Der gemeinsame Kontext von Glauben und Leben war aufgebrochen.

Umso erstaunlicher ist es, dass gerade verschriftete wie auch bildende Künste ein anderes Bild geben und sich weiterhin deutlich religiös-theologischen Bezügen widmen[1], sie weiterhin vertreten, konterkarieren, diskutieren oder schlicht darstellen. Literarische Verweise auf und die Bearbeitung von religiös-theologischer Thematik lässt sich auch ohne ein ʻAbsuchenʼ von „Literatur auf religiös relevante Stellen hin“[2] bewerkstelligen, wird doch das sensitive Lesepublikum häufig Spuren gewahr, die das Verwobensein von Theologie/Religion und Literatur erkennen lassen. Beides greift ineinander, umwindet, umschlingt einander, um schließlich wieder einmal eine Einheit zu bilden.

Zwar ist diese neue (?) Einmütigkeit nicht mit dem mittelalterlichen Gepräge gleichzusetzen, diese neu erkennbare Einheit gibt sich weniger öffentlich, sie ereignet sich subtil – und doch ist sie nicht wegzuleugnen oder zu tilgen. Zusammenhänge zwischen Theologie/Religion und Literatur, gerade im Sinne von Weltliteratur, gibt es weiterhin, auch im 20. und 21. Jahrhundert. Bezüge, die nicht unmittelbar erscheinen, vermögen diesbezüglich die Rezeption ebenfalls anzuregen. Selbst im Kontext der Kriminalliteratur ergibt sich bis in die Epoche der Metamoderne[3] hinein die Möglichkeit, eine religiöse Dimension, auch und gerade das Regel- und Wertesystem betreffend, auszumachen, die brach liegend und unentdeckt eine entscheidende Komponente in der Rezeption außer Acht ließe.

Zwar gilt es weiterhin zwischen Autor/innenschaft und Text zu unterscheiden, doch bleibt Wolfgang Isers Diktum weiterhin gültig, dass Auslegung und Literatur zusammengehörten mit Verweis auf ein zum literarischen Text zugehöriges „elaboriertes System von Auslegungsverfahren […], die zur Ausbildung unterschiedlicher Hermeneutiken führten, […] [wobei sich] die Frage wieder auf[drängt], ob Literatur als Medium auch noch anderes als Gegenstand von Textinterpretation sein kann“[4]. Auf die Antike zurückgehende Theorien zur allegorischen Textinterpretation, im 4. Jahrhundert erweitert wie bspw. der Drei- zum Vierfachen Schriftsinn (Johannes Cassianus), taten das ihre zu solcher Problematik. Perspektivwechsel und Marginalisierung, Einbindung in sozio-kulturelle Zusammenhänge lassen Literatur schlicht als Medium verstehen und werden in ihrer Eindimensionalität dieser nicht gerecht.

II.

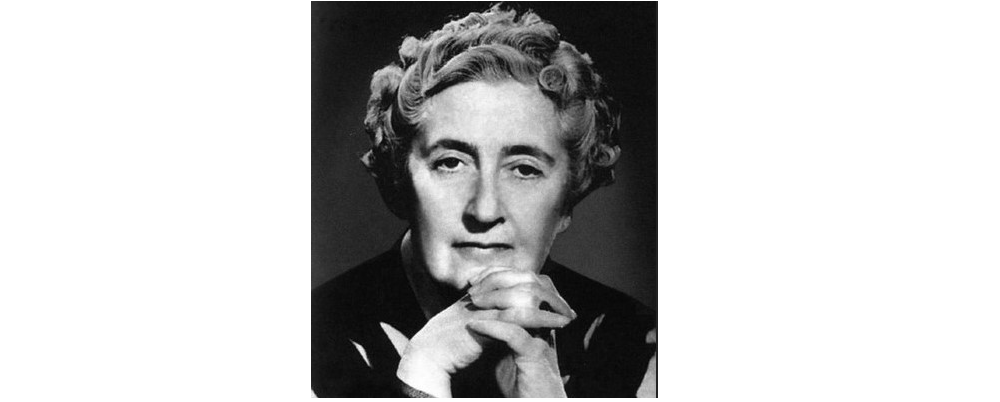

Gerade das Feld der Kriminalliteratur lädt zu einer besonders beachtenswerten Hermeneutik ein. Im Falle der weltbekannten englischen Autorin Agatha Christie könnte sich dieses Genre zudem als ʻrealerʼ Zeitzeuge einer bewegten Epoche, des sog. ‘Golden Age’[5], im Zeitfenster der beiden Weltkriege im England des 20. Jahrhunderts eignen. In dem 1971 erstmals publizierten Roman Nemesis[6] rückt das Rätsel als hermeneutisches Prinzip des Kriminalromans in den Fokus der Aufmerksamkeit. Dabei spielt die Bedeutung des Namens eine entscheidende Rolle. Einmal ist es der Name einer griechischen Zornesgöttin, deren Bedeutung sich mit dem Vers aus dem biblischen Buch Amos deckt und als Leitspruch den Roman durchläuft: „Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.“ (Amos 5,24)

Das Spiel mit den sprechenden Namen ist in diesem Roman allgegenwärtig und betrifft i. A. Figuren, die mit bestimmten Ereignissen der Vergangenheit in Verbindung stehen, Verbrechen, die, wie der Romanverlauf zeigen wird, eigentlicher Grund für den ungewöhnlichen Auftrag sind. Die Protagonistin, Hobby-Detektivin und Vertreterin von Recht und Gerechtigkeit, wird scherzhaft (?), zumindest der äußeren Erscheinung zuwiderlaufend, mit dem Namen ʻNemesisʼ tituliert. Bei näherem Hinsehen entspricht die betagte, glaubensstarke und sittentreue Amateurdetektivin Miss Jane Marple sehr wohl den Vorstellungen von jener Göttin. Aus Zusammenhängen Christie’scher Literatur bekannt, wird sie bis zu diesem Roman bereits als ingeniöse Ermittlerin wertgeschätzt. Sie sieht alles und durchschaut alle. Die stets erfolgreiche Ermittlerin nimmt den an sie gestellten Auftrag als persönliche Herausforderung an und begibt sich ins Ungewisse.

Diese literarische Figur teilt mit ihrer Schöpferin die Liebe zu Rätsel und Täuschung und leitet schrittweise, d.h. dialogisch-maieutisch, zur Ermittlungstätigkeit hin, nicht zuletzt um die noch Unwissenden gemäß Iser als implizite Leser(innen), zum integrativen Teil des Handlungsgeschehens zu machen. Dabei werden übliche Wahrnehmungsmuster durchbrochen. Der rechte Ort und die rechte Zeit, der ʻSitz im Lebenʼ, sind entscheidend. Das Kriminal- und Detektivgeschehen lässt sich i. A. durch strukturelle Planung und systematische Umsetzung definieren. Informationen zur Lösung stehen meist dosiert bereit, oft sind sie erst spät, ggf. nach Aufklärung der Verbrechen zu deuten.

Die anfängliche Unsicherheit und Unwissenheit auf Seiten der Leser und Protagonisten zwingt diese, sich auf eine unbekannte Reise zu begeben mit dem unbestimmten Gefühl, von unsichtbarer Hand gelenkt zu sein. Regeln und Normen werden vorausgesetzt, die Christie nach Selbstbezeugung durch die Erfahrungsberichte ihrer Mutter und Großmütter inhaliert hatte: „I started with Miss Jane Marple, the sort of old lady who would have been rather like some of my grandmother’s Ealing cronies – old ladies whom I have met in so many villages where I have gone to stay as a girl.“ (2010, 435)

Eine recht eindimensionale Handlung, das i. A. überschaubare Sozialgefüge mit seinem, der Kriminalgeschichte jeweils angepassten, wechselnden inneren Kreis an Figuren, laden die Leser zu einer Tour um die Südküste der britischen Insel ein, in vergangene Zeiten versetzt, wo bestimmte Berufsgruppen und Familienverbände ganze Dörfer und Landstriche beherrschten.

Eine persönliche Welt althergebrachter Traditionen, eine Ära, die Moral und Benimmregeln höher bewertete als echte Gefühle und Emotionen, die die Menschen ihrer Zeit zu verbergen wussten, eine Zeit, der sich mit einer ‘Archaeology of Good Behaviour’ (Matthew Sweet) genähert werden kann, ließ einer Frau nur wenig Raum zur Entfaltung.

Selbst Schreiben blieb eine Herausforderung, da Frauen „sich nicht auf eine weibliche literarische Tradition beziehen […] [konnten und] in der traditionellen Geschichtsschreibung keinerlei Berücksichtigung“[7] fanden; weibliche Akteure blieben, außer in ihrer Funktion als wissenschaftliche und künstlerische Objekte, dennoch unsichtbar: „Der auffälligen Präsenz von Frauengestalten in Schriften von Männern, die sich mit der ʻewigen Sphinxʼ Weiblichkeit beschäftigen, steht die geringe Partizipation von Frauen an gesellschaftspolitischen Prozessen gegenüber.“[8] Ins häusliche Milieu verbannt blieb der Bekannten- und Familienkreis überschaubar, selbst Probleme der Umgebung zeigten sich häuslich, zumindest persönlich. Hier leistet die Autorin Widerstand durch extreme Mobilität.

Kaum vorstellbar sind Christies Kriminalromane ohne Dynamik und Invention, ohne die Erfahrungen mit den Weltkriegen, die zahlreichen Reisen um den Globus, häufige Häuser- und Ortswechsel, Aufenthalte im Nahen Osten und nicht zuletzt die unterschiedlichen Mordmethoden der Täter, die nicht selten unter den Giftmischern zu suchen sind – ein Hinweis auf Christies Arbeit im medizinisch-pharmazeutischen Bereich zu Kriegszeiten. Eine breite Kenntnis über Medikationen und Gifte fand noch lange in ihren Kriminalfällen Niederschlag, ebenso unvergessen die Schilderungen der Kriegserlebnisse, die alptraumgleich sich in den Textzeilen ʻharmloserʼ Kriminalliteratur spiegeln. Die prätentiösen Figuren mit Interesse an Partys, teuren Kleidern und schnellen Vehikeln, eine oberflächliche ʻHigh Societyʼ-Gesellschaft, selbstzentriert und desinteressiert an den Leiden und Missständen ihrer Umgebung, kontrastieren die Verbrechen mit einer gegensätzlichen, krassen Realität. Der Betonung von Werten wie Geld und Ansehen stehen moralische Größen wie Anstand und Bildung entgegen, die oft ein Wunschziel bleiben.

Der extreme Kontrast zur erlebten Realität und die Konstrukte zu Verbrechenshergang und -aufklärung sind ebenso bezeichnend wie die nachhaltige Treue zu Prinzipien gepaart mit einem unbeirrbaren Glauben, auf den Christie in ihrer Autobiographie hinweist: „I am today the same person as that solemn little girl with pale flaxen sausage-curls. The house in which the spirit dwells, grows, develops instincts and tastes and emotions and intellectual capacities, but I myself, the true Agatha, am the same. I do not know the whole Agatha. The whole Agatha, so I believe, is known only to God.“ (2010, 13)

III.

Auch in ihren Detektivgeschichten ist das Verhältnis zu Gott, oft im Zusammenhang mit dem rechten Urteilen und Tun, Thema. Sowohl die betagte, alleinstehende und damit unabhängige Amateurdetektivin Jane Marple als auch der ingeniöse ehemals belgische Polizist Hercule Poirot als ʻgestrandeterʼ Immigrant in England sind mehr oder weniger als religiöse Charaktere gezeichnet, zeigen eine selbstsichere Überlegenheit, mit der die ältliche Hobby-Ermittlerin bereits während eines Erholungsurlaubs einen Mord zu verhindern weiß; Hilfe holt sich die als gläubig gezeichnete Protagonistin i. A. aus ihrem hervorstechenden Gottvertrauen, das ihr Sicherheit verleiht. Eine Szene gibt Aufschluss, wenn die Ermittlerin abendlich aufrecht im Bett sitzend sich dem üblichen Abendgebet widmet: „In the darkness she sent up a prayer. One couldn’t do everything oneself. One had to have help. ‘Nothing will happen tonight’, she murmured hopefully.“ (2016a,206)

Der ausgewiesene ʻRealismusʼ in der Darstellung Christie’scher Figuren lässt im Falle ihres belgischen Ermittlers die Fiktion hinter der Realität verschwinden, als dieser nach seinem Abschied in Curtain (1975) als erste Kunstfigur überhaupt auf der Titelseite der New York Times einen Nachruf erhielt. Der große Bekanntheitsgrad macht ihn zum realen Zeitzeugen, zu einer Plattform für Probleme und Lösungen im Kontext der Kriege und den Folgen für Kultur und Gesellschaft. Hier setzt das ʻMetabewusstseinʼ an, das Bewusstseinsforschende mit Fähigkeiten verbinden, „nicht nur die Außenwelt wahrzunehmen, sondern auch die eigenen inneren Prozesse und die anderer Menschen zu reflektieren und aus dieser integrierten Perspektive auch mehr oder weniger bewusst mitsteuern zu können“[9]. In Zeiten der Depression schuf Christie mit erfolgreichen, unbeugsamen ‘Kreaturen’ Hoffnung und Zuversicht für den Alltag. Poirot vereint in sich mehrere Welten, jenes „relic from the late nineteenth century in appearance and manners […] is also a committed modernist“.[10] Hierzu passt auch die Nähe zum religiös-theologischen Kontext.

Mit deutlichem Abstand zum genau abgegrenzten Sozialgefüge im Kriminalgeschehen, dem wechselnden inneren ‘closed circle’ an Figuren, agiert der Detektiv zwischen Autorin und Handlung, von wo aus er urteilt, kommentiert, zum neutralen Beobachter und moralischen Richter wird, der Vorurteile vorbringt und gleichzeitig entkräftet. Religiös vorgestellt wird der große Detektiv als Katholik, er selbst bezeichnet sich ebenfalls als solchen. Im Falle der Religion verweist Christie nicht auf die Vorstellung einer Weltanschauung, für sie heißt Religion die Beziehung zu Gott als Walter und Richter über die Welt. Das Leitmotiv in Nemesis, weitere Bibelzitate und Äußerungen zu Glauben oder Religionspraxis auch in frühen Werken (Murder at the Vicarage (1930), The Moving Finger (1942), oder At Bertram’s Hotel (1965)), deuten immer wieder auf Christies anglikanische Wurzeln hin.

Ab den 1960er-Jahren wurde diese Arbeitsweise für die Schriftstellerin prägender, so dass sie einen gesamten Roman um besagtes Amos-Zitat kreisen lässt, womit sich der Detektivcharakter, ebenso die Handlung antizipierend beschreiben lässt. Jene, dem Propheten Amos als frühestem Schriftpropheten im Alten Testament, zugesprochene Worte, deuten zwangsläufig auf den Tenor des Romans, in dem Sozialkritik und Ungerechtigkeit bis hin zu falsch verstandener Liebe Verbrechen und den Tod Unschuldiger fordern. Mehrere Analogien zum Propheten stützen den ʻSitz im Lebenʼ des Amoszitats in Nemesis.[11] Von literaturwissenschaftlicher Seite wird in Christies öffentlichem Leben und Schreiben der Religion der besondere Stellenwert oft abgesprochen, wobei traditionell britisch die religiöse Seite sich auch bei ihr im Privaten zeigt, was dem Zugang zu Glauben und Religion keinen Abbruch tun sollte. Dabei sind ihre Glaubensüberzeugungen in ihre viktorianische Erziehung eingebettet und so war sie in der Tradition der viktorianischen Frau den „three cherished Victorian institutions: the family, the patriarchal state, and God the Father“[12] unterstellt.

Die Frage nach Schuld und christlicher Verantwortung ist ebenso Thema wie praktizierte Rücksichtslosigkeit. Christies Verbrecher neigen zu letzterem, stehen arrogant über Glauben und Religion, treten das Recht und Vorstellungen von Gerechtigkeit mit Füßen und opfern das Lebensrecht der Mitmenschen den eigenen Wünschen und Interessen. Die Dämonen der Kriege und der Nachkriegzeiten werden in Christies Schreiben lebendig, diese literarische Aufarbeitung ermöglicht traumatisierten Landesgenossen, Zurückgebliebenen, vereinsamten Kriegswitwen und -waisen eine erfolgreiche Seelenhygiene, und wirkt, gerade auch durch das auflockernde Unterhaltungsmoment, didaktisch und therapeutisch. Noch heute spricht Leser die schlichte Sprache (kurze Dialoge) an, die oft eindimensionale Darstellung und das einzigartige Talent, gesellschaftliche Zusammenhänge gewinnbringend in lesenswerte Fiktion umzudeuten. Dabei hält die Autorin keineswegs am viktorianischen Denken fest; gerade nach dem Zweiten Weltkrieg spricht sie offen den sozialen Wandel und die weiterhin drängende Problematik an zwischen: „the search for justice and restoration of a stable British social culture“[13]. So erhält eine Glaubensaussage eine eigene, literarische, weltweit verstandene Sprache. Oder umgekehrt: Kriminalliteratur erhält auf diese Weise religiöse Qualität.

Fußnoten:

[1] Vgl. hierzu z.B. von Vfin.: „…fiel auf guten Boden und brachte Frucht“. Charlotte Brontës Jane Eyre – theologisch gelesen, in: ThGl 97 (2007) 70–85; Three Witches, a Pale Horse, and Gypsy’s Acre. Die Dämonen in Agatha Christies Universum, in: Ulrike Link-Wieczorek/Wolfgang Weiß/Christian Wetz (Hg.), Anthropologische Dimensionen des Dämonenglaubens, Leipzig 2024 (ÖR.B 138), 173–199; ʻSich Gott mit allen Sinnen nahenʼ. Schauen als hermeneutische und theologische Kategorie, in; Gunther Wenz (Hg.), Die Wissenschaft von Gott und ihre Disziplinen. Zu Wolfhart Pannenbergs Theologieverständnis, Göttingen 2024 (Pannenberg-Studien 12; im Druck).

[2] Jan-Heiner Tück/Andreas Bieringer, Einleitung, in: Dies. (Hg.), ʻVerwandeln allein durch Erzählenʼ, Freiburg/Basel/Wien 2019, 9–16, 11. Ich verwende um des besseren Sprach- und Leseflusses willen das generische Maskulinum.

[3] Vgl. zur Metamoderne Maik Hosang, Vorläufer, Gefühle und Dimensionen der Metamoderne, in: Maik Hosang/Gerald Hüther (Hg.), Die Metamoderne. Neue Wege zur Entpolarisierung und Befriedung der Gesellschaft, Göttingen 2024, 17-53, 27.

[4] Wolfgang Iser, Das Fiktive und das Imaginäre, Frankfurt a.M. 72021, 9.

[5] Zur Epoche vgl. Vera M. Waschbüsch, Wenn Freunde ermitteln…Hercule Poirot und Captain Hastings im Auftrag von Agatha Christie, in: Bernhard Sill/Thomas Knieps-Port le Roi (Hg.), Vom Glück der Freundschaft, St. Ottilien 2020, 133–150, 134.

[6] Agatha Christie, Nemesis, London 2016. Die folgenden Zitate aus Christies Werken erscheinen im Text mit Jahreszahl und Seite: An Autobiography, London 2010 [1977], A Caribbean Mystery, London 2016a.

[7] Franziska Schößler / Lisa Wille, Einführung in die Gender Studies, Berlin/Boston 22022, 39.

[8] Ebda.

[9] Hosang, Vorläufer, Gefühle und Dimensionen der Metamoderne, 31.

[10] Alison Light, Forever England. Femininity, literature and conservatism between the wars, London/New York 2001 [1991], 73.

[11] Vgl. Vera M. Waschbüsch, Miss Marple in göttlicher Mission. Urteilen und Handeln im Sinne der Bibel, in: ThGl 112 (2022) 258–274.

[12] Nina Auerbach, Woman and the Demon. The Life of a Victorian Myth, Cambridge (Mass.)/London 1982, 1.

[13] Phyllis Lassner, Double Trouble: Helen MacInnes’s and Agatha Christie’s Speculative Spy Thrillers, in: Clare Hanson/Susan Watkins (Hg.), The History of British Women’s Writing 1945–1975, Vol. 9, London 2017, 227–241, 234.

Fotocredits: Titelbild: (C) Wikimedia Commons, Abb. 1-3: (C) Vera M. Waschbüsch

RaT-Blog Nr. 08/2024